la Littérature d'idées et la presse XIXème>XXIème

L'argumentation, carte heuristique

La presse et la littérature d’idées du XIXᵉ au XXIᵉ siècle

Séquence 1 : Informer ou manipuler ?

Séance 1 – Entrée dans la séquence

- Brainstorming autour du mot presse (images, fonctions, dérives).

- Mise en perspective : présentation du corpus (Zola, Balzac, Camus, Orwell, AJAR).

- Compétence visée : Distinguer les registres de discours (informatif, polémique, critique, satirique) et préparer la mise en place des outils d’analyse argumentative.

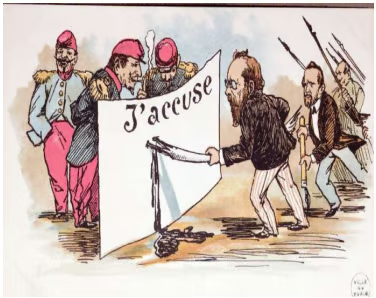

Séance 2 – La presse comme contre-pouvoir

- Étude du J’Accuse de Zola.

- Analyse des procédés oratoires

- Réflexion : quand la presse se fait instrument de justice.

- Repérer et analyser les procédés oratoires (anaphore, accusation directe, amplification, appel à l’émotion, au logos et à l’ethos).

- Comprendre comment un texte polémique construit sa force persuasive par l’accusation directe et la dramatisation.

Contexte historique :

Texte 1

En 1894, le capitaine Dreyfus est accusé d'espionnage au profit de l'Allemagne après une enquête et un procès expéditifs. Il est dégradé, déshonneur suprême pour un militaire, puis condamné au bagne à vie. Il ne cesse de clamer son innocence, et en 1896 le nouveau chef du renseignement en apporte la preuve, mais n'est pas écouté. Un faux document est même fabriqué, ce qui est révélé après le « J'Accuse ». Les partisans de Dreyfus deviennent nombreux, et un dossier solide est monté. Il faut lui donner de la visibilité. En 1898, Zola publie, dans le journal L'Aurore, « J'Accuse ». Sa portée est immense. Émile Zola est un écrivain très célèbre au moment de cette affaire. Sans être proche du régime, il est républicain. Il vient de terminer le cycle des Rougon Macquart. Après l'article, il est traduit en diffamation et condamné. Il s'exile jusqu'à la révision du procès en 1899. Le 5 octobre 1902, il meurt asphyxié dans son appartement. Dreyfus est réhabilité en 1906.

J'accuse le lieutenant colonel du Paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire, en inconscient, je veux le croire, et d'avoir ensuite défendu son œuvre néfaste, depuis trois ans, par les machinations les plus saugrenues et les plus coupables. […]

J'accuse le lieutenant colonel du Paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire, en inconscient, je veux le croire, et d'avoir ensuite défendu son œuvre néfaste, depuis trois ans, par les machinations les plus saugrenues et les plus coupables. […]

J'accuse le général Billot d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées, de s'être rendu coupable de ce crime de lèse humanité et de lèse justice, dans un but politique et pour sauver l'état major compromis. […]

J'accuse le général de Pellieux et le commandant Ravary d'avoir fait une enquête scélérate, j'entends par là une enquête de la plus monstrueuse partialité, dont nous avons, dans le rapport du second, un impérissable monument de naïve audace.

J'accuse les trois experts en écritures, les sieurs Belhomme, Varinard et Couard, d'avoir fait des rapports mensongers et frauduleux, à moins qu'un examen médical ne les déclare atteints d'une maladie de la vue et du jugement. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, qui punit les délits de diffamation. Et c'est volontairement que je m'expose. […] Et l'acte que j'accomplis ici n'est qu'un moyen révolutionnaire pour hâter l'explosion de la vérité et de la justice. Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme. Qu'on ose donc me traduire en cour d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour ! J'attends. Veuillez agréer, monsieur le Président, l'assurance de mon profond respect.

« J'accuse…! », Émile Zola , publié dans le journal L'Aurore no 87 du 13 janvier 1898

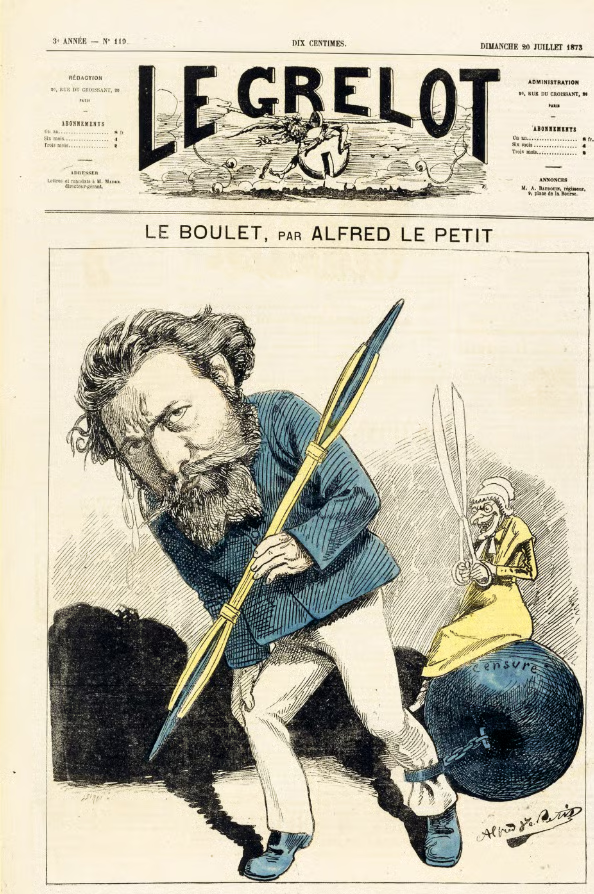

Séance 3 – La presse comme commerce et manipulation

- Lecture et commentaire de Balzac (Illusions perdues).

- Écriture : pastiche d’un « journal des bossus » (humour et caricature).

- Mettre en évidence l’usage de la caricature et de l’ironie dans l’argumentation.

- Savoir détourner un point de vue par l’humour ou la parodie pour critiquer une réalité sociale ou politique (→ pastiche ).

Texte 2

Le Journal au lieu d’être un sacerdoce est devenu un moyen pour les partis ; de moyen, il s’est fait commerce ; et comme tous les commerces, il est sans foi ni loi. Tout journal est, comme le dit Blondet, une boutique où l’on vend au public des paroles de la couleur dont il les veut. S’il existait un journal des bossus, il prouverait soir et matin la beauté, la bonté, la nécessité des bossus. Un journal n’est plus fait pour éclairer, mais pour flatter les opinions. Ainsi, tous les journaux seront dans un temps donné, lâches, hypocrites, infâmes, menteurs, assassins ; ils tueront les idées, les systèmes, les hommes, et fleuriront par cela même. Ils auront le bénéfice de tous les êtres de raison : le mal sera fait sans que personne en soit coupable. Je serai moi Vignon, vous serez toi Lousteau, toi Blondet, toi Finot, des Aristide, des Platon, des Caton, des hommes de Plutarque ; nous serons tous innocents, nous pourrons nous laver les mains de toute infamie. Napoléon a donné la raison de ce phénomène moral ou immoral, comme il vous plaira, dans un mot sublime que lui ont dicté ses études sur la Convention : Les crimes collectifs n’engagent personne. Le journal peut se permettre la conduite la plus atroce, personne ne s’en croit sali personnellement.

Les illusions perdues, Balzac , 1837

Séance 4 – Journalisme critique et engagement

- Mise en avant du rôle du journaliste

- Comparaison avec Orwell (Préface à La Ferme des animaux) → l’auto-censure, le conformisme.

- Apprendre à articuler thèse, exemples et contre-exemples dans un raisonnement nuancé.

- Distinguer les types d’arguments (d’autorité, par analogie, par concession, réfutation) et développer une argumentation équilibrée qui conjugue esprit critique et engagement.

Texte 3

« On veut s’informer vite, au lieu d’informer bien. La vérité n’y gagne pas.[…] Une chose au moins est évidente, l’information telle qu’elle est fournie aujourd’hui aux journaux, et telle que ceux-ci l’utilisent, ne peut se passer d’un commentaire critique. C’est la formule à laquelle pourrait tendre la presse dans son ensemble. D’une part, le journaliste peut aider à la compréhension des nouvelles par un ensemble de remarques qui donnent leur portée exacte à des informations dont ni la source ni l’intention ne sont toujours évidentes. Il peut, par exemple, rapprocher dans sa mise en pages des dépêches qui se contredisent et les mettre en doute l’une par l’autre. Il peut éclairer le public sur la probabilité qu’il est convenable d’attacher à telle information, sachant qu’elle émane de telle agence ou de tel bureau à l’étranger. […] Il revient au journaliste, mieux renseigné que le public, de lui présenter, avec le maximum de réserves, des informations dont il connaît bien la précarité. […] Il est un autre apport du journaliste au public. Il réside dans le commentaire politique et moral de l’actualité. En face des forces désordonnées de l’histoire, dont les informations sont le reflet, il peut être bon de noter, au jour le jour, la réflexion d’un esprit ou les observations communes de plusieurs esprits. Mais cela ne peut pas se faire sans scrupules, sans distance et sans une certaine idée de la relativité. Certes, le goût de la vérité n’empêche pas la prise de parti. Et même, si l’on a commencé de comprendre ce que nous essayons de faire dans ce journal, l’un ne s’entend pas sans l’autre. Mais, ici comme ailleurs, il y a un ton à trouver, sans quoi tout est dévalorisé. »

Albert CAMUS, « Actuelles I, Le journalisme critique » Combat, 8 septembre 1944,édit. La Pléiade, Gallimard

Texte 4

Si les éditeurs et les directeurs de journaux s'arrangent pour que certains sujets ne soient pas abordés, ce n'est pas par crainte des poursuites judiciaires, mais par crainte de l'opinion publique. La lâcheté intellectuelle est dans notre pays le pire ennemi qu'ait à affronter un écrivain ou un journaliste, et ce fait ne semble pas avoir reçu toute l'attention qu'il mérite. Tout individu de bonne foi, ayant une expérience du journalisme, sera d'accord pour reconnaître qu'au cours de cette guerre la censure officielle ne s'est pas montrée particulièrement tatillonne. On ne nous a pas imposé le genre de « coordination » totalitaire à laquelle nous pouvions raisonnablement nous attendre. La presse a certains griefs légitimes, mais dans l'ensemble le gouvernement a fait preuve d'une tolérance étonnante envers les opinions minoritaires. Ce qu'il y a de plus inquiétant dans la censure des écrits en Angleterre, c'est qu'elle est pour une bonne part volontaire. Les idées impopulaires peuvent être étouffées et les faits gênants passés sous silence, sans qu'il soit besoin pour cela d'une interdiction officielle. Quiconque a vécu quelque temps dans un pays étranger a pu constater comment certaines informations, qui normalement auraient dû faire les gros titres, étaient ignorées par la presse anglaise, non à la suite d'une intervention du gouvernement, mais parce qu'il y avait eu un accord tacite pour considérer qu'il « ne fallait pas » publier de tels faits. En ce qui concerne la presse quotidienne, cela n'a rien d'étonnant. La presse anglaise est très centralisée et appartient dans sa quasi-totalité à quelques hommes très fortunés qui ont toutes les raisons de se montrer malhonnêtes sur certains sujets importants. Mais le même genre de censure voilée est également à l' oeuvre quand il s'agit de livres et de périodiques, ou encore de pièces de théâtre, de films ou d'émissions de radio. Il y a en permanence une orthodoxie, un ensemble d' idées que les bien-pensants sont supposes partager et ne jamais remettre en questIon. Dire telle ou telle chose n'est pas strictement interdit, mais cela « ne se fait pas », exactement comme à l'époque victorienne cela « ne se faisait pas » de prononcer le mot « pantalon » en présence d'une dame. Quiconque défie l'orthodoxie en place se voit réduit au silence avec une surprenante efficacité. Une opinion qui va à l'encontre de la mode du moment aura le plus grand mal à se faire entendre, que ce soit dans la presse populaire ou dans les périodiques destinés aux intellectuels.

Préface inédite à La ferme des animaux, George Orwell, 1945

Séance 5 – Actualisation : la presse et les discriminations

- Lecture du manifeste AJAR (2023).

- Discussion sur les représentations et responsabilités des médias.

- Écriture : mini-tribune engagée (« J’accuse » version XXIᵉ siècle sur un sujet choisi par les élèves).

- Maîtriser la construction d’une tribune engagée : thèse claire, enchaînement d’arguments, exemples précis, appel aux valeurs universelles.

- Savoir rédiger un texte polémique contemporain en s’inspirant de la structure du J’Accuse de Zola, en adaptant ses procédés au XXIᵉ siècle (anaphore, indignation, dénonciation des injustices).

Texte 5

Nous sommes journalistes de presse écrite, web, radio, télévision et photographes. Nous sommes, par nos histoires, nos origines ethniques, nos couleurs de peau, nos religions, concerné·e·s par le racisme dans la société française, y compris dans les médias. Nous avons décidé de créer l’Association des journalistes antiracistes et racisé·e·s (AJAR) pour s’attaquer au racisme dans le journalisme.

Les rédactions, de gauche comme de droite, restent en grande majorité blanches, notamment aux postes à responsabilités. Il y a urgence à nous y faire une place.

Nous voulons soutenir nos consœurs et confrères discriminé·e·s, exploité·e·s et marginalisé·e·s en école, en recherche d’emploi, en situation de précarité et en rédaction. Inspiré·e·s par les initiatives de l’Association des journalistes LGBTI (AJLGBTI) et de Prenons la une créée par des femmes journalistes, nous nous sommes réuni·e·s afin d’agir ensemble.

Le racisme, de l’école aux rédactions

Le racisme en rédaction, c’est un chef d’un grand journal parisien qui recommande à l’un de nous de changer de nom pour être plus employable. C’est un collègue, dans un média de gauche, qui s’oppose à un sujet sur le racisme anti-asiatique, car ce serait une nouvelle invention «pour une communauté qui cherche à exister». C’est un chef dans la presse professionnelle qui surnomme l’une de nos membres «la petite beurette».

Ces exemples vécus ne sont pas isolés. D’après l’enquête du SNJ-CGT à venir sur le racisme dans les médias, près d’un·e journaliste sur deux ayant répondu à l’enquête est témoin de racisme sur son lieu de travail. Et cela commence dès l’école de journalisme, où les personnes racisées sont en grande minorité et de fait, déjà exclues des réseaux de la profession. Les blagues racistes sont omniprésentes dans les cercles d’étudiant·e·s. Il y a un an, une étudiante noire se voit par exemple affublée d’un filtre singe sur une photo que l’un de ses camarades de classe fait circuler. Il y a quelques mois, pendant le voyage scolaire d’une école prestigieuse, un professeur imite Jean-Marie Le Pen auprès de l’un de nos membres d’origine algérienne. Il blague sur les massacres coloniaux : «Nous faisions barbecue d’Algériens.»

Racisme sur les ondes

Cette marginalisation s’ajoute à un climat de violences racistes dans l’espace public. En février, des journalistes du Poher, hebdomadaire breton, ont été visés par des menaces de mort et une alerte à la bombe, après des articles sur un projet d’accueil de réfugié·e·s. Un billet antisémite sur un site d’extrême droite commente la supposée judéité de deux journalistes de la rédaction, avant de les qualifier de «collabos», puisqu’iels soutiendraient «l’invasion migratoire».

Très régulièrement, des plateaux de télévision aux colonnes des journaux, des propos stigmatisants sont tenus sans que grand monde ne s’en émeuve. Ainsi, en février, pour décrire la désorganisation des débats parlementaires, un sénateur compare l’Assemblée nationale à «un camp de gitans» sur Radio J. L’expression est ensuite reprise, sans être critiquée, par une journaliste sur BFM TV. Comme la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, nous pensons que «l’antitsiganisme n’a pas sa place dans le débat public».

Un mois plus tôt, Omar Sy est interviewé sur son rôle dans le film Tirailleurs, qui raconte l’injustice vécue par les tirailleurs sénégalais. Il pointe du doigt le manque d’empathie envers les victimes de la guerre dans des pays non-occidentaux, comparée à celle accordée aux Ukrainiens. Cette remarque déclenche une avalanche de critiques racistes. Le terme d’«ingratitude» est lâché, plusieurs fois, sur différents plateaux. A des heures de grande écoute, des journalistes exigent d’un Français noir qu’il se fasse petit et dise «merci» pour sa carrière.

En décembre, l’ancien dirigeant de la chaîne LCI déclarait sur CNews que les «musulmans s’en foutent de la République, ils ne savent même pas ce que le mot veut dire». L’obsession médiatique islamophobe frappe régulièrement les musulman·e·s, en particulier les femmes musulmanes portant un foulard.

En janvier 2020, le Courrier picard titre «Alerte jaune», à propos du coronavirus, avec une femme est-asiatique en photo. Le journal finit par s’excuser. Préciser l’origine ou la nationalité des criminels lorsqu’ils ne sont pas européens reste encore un réflexe peu remis en question.

Face à ces constats, nous appelons les rédactions et les écoles à prendre leurs responsabilités. Nous croyons qu’un autre traitement médiatique est possible, respectueux des personnes, donnant la parole aux concerné·e·s. Les dynamiques racistes méritent une attention sérieuse et une couverture médiatique exigeante. Cela passe aussi par le recrutement de personnes racisées et pas uniquement celles issues des milieux les plus favorisés.

Nous, l’Association des journalistes antiracistes et racisé·e·s, invitons les journalistes confronté·e·s au racisme à nous rejoindre, et appelons avec nos soutiens, les rédactions, les écoles, les syndicats et les collectifs de journalistes à travailler ensemble.

Collectif de journalistes et de photographes, publié le 20 mars 2023 dans le journal Libération

Les artistes contre la tour Eiffel

Un collectif d’artistes publie en février 1887, une lettre de protestation contre le projet de la tour Eiffel : ils ont choisi de le faire dans le quotidien Le temps dont la diffusion est vaste et qui fait autorité en raison de son information jugée sérieuse et de qualité. Cette lettre est adressée à Adolphe Alfand, commissaire de la future Exposition. Ses signataires sont, pour certains, très célèbres : les romanciers Maupassant, Huysmans, Zola, Dumas fils ; les poètes Sully-Pruhomme et Leconte de Lisle ; le compositeur Gounod; l’architecte Garnier ; les peintres Meissonier et Bouguereau

Les artistes contre la tour Eiffel

La protestation suivante se signe en ce moment dans Paris :

À monsieur Alphand,

Monsieur et cher compatriote,

Nous venons, écrivains, peintres, sculpteurs, architectes, amateurs passionnés de la beauté jusqu’ici intacte de Paris, protester de toutes nos forces, de toute notre indignation, au nom du goût français méconnu, au nom de l’art et de l’histoire français menacés, contre l’érection, en plein cœur de notre capitale, de l’inutile et monstrueuse tour Eiffel, que la malignité publique, souvent empreinte de bon sens et d’esprit de justice, a déjà baptisée du nom de « tour de Babel ».

Sans tomber dans l’exaltation du chauvinisme, nous avons le droit de proclamer bien haut que Paris est la ville sans rivale dans le monde. Au-dessus de ses rues, de ses boulevards élargis, le long de ses quais admirables, du milieu de ses magnifiques promenades, surgissent les plus nobles monuments que le génie humain ait enfantés. L’âme de la France, créatrice de chefs-d’œuvre, resplendit parmi cette floraison auguste de pierre. L’Italie, l’Allemagne, les Flandres, si fières à juste titre de leur héritage artistique, ne possèdent rien qui soit comparable au nôtre, et de tous les coins de l’univers Paris attire les curiosités et les admirations. Allons-nous donc laisser profaner tout cela ? La ville de Paris va-t-elle donc s’associer plus longtemps aux baroques, aux mercantiles imaginations d’un constructeur de machines, pour s’enlaidir irréparablement et se déshonorer ? Car la tour Eiffel, dont la commerciale Amérique elle-même ne voudrait pas, c’est, n’en doutez point, le déshonneur de Paris. Chacun sent, chacun le dit, chacun s’en afflige profondément, et nous ne sommes qu’un faible écho de l’opinion universelle, si légitimement alarmée. Enfin, lorsque les étrangers viendront visiter notre Exposition, ils s’écrieront, étonnés : « Quoi ? C’est cette horreur que les Français ont trouvée pour nous donner une idée de leur goût si fort vanté ? » Et ils auront raison de se moquer de nous, parce que le Paris des gothiques sublimes, le Paris de Jean Goujon, de Germain Pilon, de Puget, de Rude, de Barye, etc., sera devenu le Paris de Monsieur Eiffel.

Il suffit, d’ailleurs, pour se rendre compte de ce que nous avançons, de se figurer un instant une tour vertigineusement ridicule, dominant Paris, ainsi qu’une gigantesque et noire cheminée d’usine, écrasant de sa masse barbare Notre-Dame, la Sainte-Chapelle, la tour Saint-Jacques, le Louvre, le dôme des Invalides, l’Arc de Triomphe, tous nos monuments humiliés, toutes nos architectures rapetissées, qui disparaîtront dans ce rêve stupéfiant. Et pendant vingt ans nous verrons s’allonger sur la ville entière, frémissante encore du génie de tant de siècles, nous verrons s’allonger comme une tache d’encre l’ombre odieuse de l’odieuse colonne de tôle boulonnée.

C’est à vous, monsieur et cher compatriote, à vous qui aimez tant Paris, qui l’avez tant embelli, qui tant de fois l’avez protégé contre les dévastations administratives et le vandalisme des entreprises industrielles, qu’appartient l’honneur de le défendre une fois de plus. Nous nous remettons à vous du soin de plaider la cause de Paris, sachant que vous y dépenserez toute l’énergie, toute l’éloquence que doit inspirer à un artiste tel que vous l’amour de ce qui est beau, de ce qui est grand, de ce qui est juste. Et si notre cri d’alarme n’est pas entendu, si vos raisons ne sont pas écoutées, si Paris s’obstine dans l’idée de déshonorer Paris, nous aurons du moins, vous et nous, fait entendre une protestation qui honore.

Collectif « Les artistes contre la tour Eiffel », Le Temps, 14 février 1887

Réponse à la lettre des « Artistes », 1887

A la suite de la protestation des artistes, le journal publie le même jour un entretien de Gustave Eiffel avec le journaliste Paul Bourde, qui accorde un droit de réponse à l’architecte. Voici un extrait de cette réponse, qu’Eiffel reproduira dans son livre La Tour Eiffel en 1900.

Quels sont les motifs que donnent les artistes pour protester contre le maintien de la tour ? Qu’elle est inutile, monstrueuse ! Que c’est une horreur ! Nous parlerons de l’utilité tout à l’heure. Ne nous occupons, pour le moment, que du mérite esthétique, sur lequel les artistes sont plus particulièrement compétents. Je voudrais bien savoir sur quoi ils fondent leur jugement. Car, remarquez-le, monsieur, ma tour, personne ne l’a vue et personne, avant qu’elle ne soit construite, ne pourrait dire ce qu’elle sera. On ne la connaît jusqu’à présent que par un dessin géométral qui a été tiré à des centaines de mille exemplaires. Depuis quand apprécie-t-on un monument du point de vue de l’art sur un dessin géométral ?

Et si ma tour, quand elle sera construite, au lieu d’une horreur, était une belle chose, les artistes ne regretteraient-ils pas d’être partis si vite et si légèrement en campagne contre la conservation d’un monument qui est encore à construire ? Qu’ils attendent donc de l’avoir vue.

Je vous dirai toute ma pensée et toutes mes espérances. Je crois, moi, que ma tour sera belle. Parce que nous sommes des ingénieurs, croit-on donc que la beauté ne nous préoccupe pas dans nos constructions et qu’en même temps que nous faisons solide et durable nous ne nous efforçons pas de faire élégant ? Est-ce que les véritables conditions de la force ne sont pas toujours conformes aux conditions secrètes de l’harmonie ? Le premier principe de l’esthétique architecturale est que les lignes essentielles d’un monument soient déterminées par la parfaite appropriation à sa destination. De quelle condition ai-je eu, avant tout, à tenir compte dans ma tour ? De la résistance au vent. Eh bien, je prétends que les courbes des quatre arêtes du monument telles que le calcul me les a fournies, donneront une impression de beauté, car elles traduiront aux yeux la hardiesse de ma conception.

Il y a du reste dans le colossal une attraction, un charme propre auxquels les théories d’art ordinaires ne sont guère applicables. Soutiendra-t-on que c’est par leur valeur artistique que les pyramides ont si fortement frappé l’imagination des hommes ? Qu’est-ce autre chose, après tout, que des monticules artificiels ? Et pourtant quel est le visiteur qui reste froid en leur présence ? Qui n’en est pas revenu rempli d’une irrésistible admiration ? Et où est la source de cette admiration, sinon dans l’immensité de l’effort et dans la grandeur du résultat ? Ma tour sera le plus haut édifice qu’aient jamais élevé les hommes. Ne sera-t-elle donc pas grandiose aussi à sa façon ? Et pourquoi ce qui est admirable en Égypte deviendrait-il hideux et ridicule à Paris ? Je cherche et j’avoue que je ne trouve pas.

La protestation dit que ma tour va écraser de sa grosse masse barbare Notre-Dame, la Sainte-Chapelle, la tour Saint-Jacques, le Louvre, le dôme des Invalides, l’Arc de Triomphe, tous nos monuments. Que d’affaires dans une tour ! Cela fait sourire, vraiment. Quand on veut admirer Notre-Dame, on va la voir du parvis. En quoi du Champ-de-Mars la tour gênera-t-elle le curieux placé sur le parvis Notre-Dame, qui ne la verra pas ? C’est d’ailleurs une des idées les plus fausses que celle qui consiste à croire qu’un édifice élevé écrase les constructions environnantes. Regardez si l’Opéra ne paraît pas plus écrasé par les maisons du voisinage qu’il ne les écrase lui-même. Allez au rond-point de l’Étoile, et parce que l’Arc de Triomphe est grand les maisons de la place ne vous en paraîtront pas plus petites. Au contraire, les maisons ont bien l’air d’avoir quinze mètres de haut, et il faut un effort de l’esprit pour croire que l’Arc de Triomphe en mesure quarante-cinq.

Donc, pour ce qui est de l’effet artistique de la tour, personne n’en peut juger à l’avance, pas même moi, car les dimensions des fondations m’étonnent moi-même, aujourd’hui qu’elles commencent à sortir de terre. Quant au préjudice qu’elle portera aux autres monuments de Paris, ce sont là des mots.

Gustave Eiffel

Pierre Mac Orlan, Villes, 1929

Jusqu'en 1910, la tour Eiffel fut tenue par tous les artistes et chansonniers montmartrois comme le symbole du mauvais goût, de l'outrecuidance bourgeoise et industrielle. Verlaine ne voulait pas passer à côté de cette horreur et donnait l'ordre au fiacre qui le conduisait de changer de route.

C'était un brevet de sensibilité littéraire et artistique que de vitupérer contre la Tour. Déjà, quelques années avant la guerre, les peintres, les poèteset les romanciers ont compris la beauté de cette tour, qui devait servir de pylône à une des antennes les plus puissantes du monde, je crois même la plus puissante. Il y a, dans cette haute tour d'acier, l'association de tous les éléments qui donnent à cette époque son caractère et qui, pour cette raison, sont d'une puissance esthétique tout aussi émouvante que les plus grandioses monuments, qui, chacun, représentent une époque disparue. La tour Eiffel est aussi belle pour nous que le Parthénon l'était pour les Grecs, car elle révèle, sous ses lignes simples et hardies, les premières notions d'un pittoresque nouveau que petit à petit nous apprenons d'abord à estimer et ensuite à chérir. L'automobile, la T.S.F., donnent à notre temps un plaisir intellectuel qui ne s'enrichit pas aux mêmes sources que le plaisir intellectuel des hommes qui nous précédèrent. La beauté d'une auto ne correspond en rien aux lignes décoratives qui inspiraient un constructeur de carrosse du XVIIIe siècle, et beaucoup d'hommes, parmi les moins enclins à compliquer leur vie, commencent à admettre la beauté d'un poste de T.S.F. avec ses belles lampes aux dômes argentés. Par le fait même que cette esthétique ne peut se comparer à celles qui enrichirent d'autres époques, elle correspond bien à nos goûts pour le décor qui nous entoure et où nous agissons dans un rythme lui aussi approprié à la présence de l'auto, du cinéma, de la T.S.F. et du phonographe, que l'on commence seulement à révéler aux français.

Pierre Mac Orlan, « La tour Eiffel, Javel et les Bélandres », Villes, 1929

Roland Barthes, La Tour Eiffel, 1964

Maupassant déjeunait souvent au restaurant de la Tour, que pourtant il n’aimait pas : c’est, disait-il, le seul endroit de Paris où je ne la vois pas. Il faut, en effet, à Paris, prendre des précautions infinies pour ne pas voir la Tour ; quelle que soit la saison, à travers les brumes, les demi-jours, les nuages, la pluie, dans le soleil, en quelque point que vous soyez, quel que soit le paysage de toits, de coupoles ou de frondaisons1 qui vous sépare d’elle, la Tour est là ; incorporée à la vie quotidienne au point qu’on ne saurait plus lui inventer aucun attribut particulier, entêtée tout simplement à persister, comme la pierre ou le fleuve, elle est littérale comme un phénomène naturel, dont on peut bien interroger infiniment le sens, mais non contester l’existence [ …]

La Tour est aussi présente au monde entier. D’abord comme symbole universel de Paris, elle est partout sur la terre où Paris doit être énoncé en image ; du Middlewest à l’Australie, il n’est pas un voyage vers la France qui ne se fasse, en quelque sorte, au nom de la Tour, pas un manuel de classe, une affiche où un film sur la France qui ne la livre comme le signe majeur d’un peuple et d’un lieu : elle appartient à la langue universelle du voyage. Bien plus : au-delà de son énoncé proprement parisien, elle touche à l’imaginaire humain le plus général ; sa forme simple, matricielle2, lui confère la vocation d’un chiffre3 infini : tour à tour et selon les appels de notre imagination, symbole de Paris, de la modernité, de la communication, de la science ou du XIXe siècle, fusée, tige, derrick4, phallus5, paratonnerre ou insecte, face aux grands itinéraires du rêve, elle est le signe inévitable ; de même qu’il n’est pas un regard parisien qui ne soit obligé de la rencontrer, il n’est pas un fantasme qui n’en vienne tôt ou tard à retrouver sa forme et à s’en nourrir ; prenez un crayon et laissez aller votre main, c’est-à- dire votre pensée, et c’est souvent la Tour qui naîtra, réduite à cette ligne simple dont la seule fonction mythique est de joindre, selon l’expression du poète, la base et le sommet6, ou encore la terre et le ciel. [ …]

La Tour regarde Paris. Visiter la Tour, c’est se mettre au balcon pour percevoir, comprendre et savourer une certaine essence7 de Paris. Et ici encore, la Tour est un monument original. Habituellement, les belvédères8 sont des points de vue sur la nature, dont ils tiennent les éléments, eaux, vallées, forêts, rassemblés sous eux, en sorte que le tourisme de la « belle vue » implique infailliblement une mythologie 2/3 naturiste. La Tour, elle, donne, non sur la nature, mais sur la ville ; et pourtant, par sa position même de point de vue visité, la Tour fait de la ville une sorte de nature ; elle constitue le fourmillement des hommes en paysage, elle ajoute au mythe urbain, souvent sombre, une dimension romantique, une harmonie, un allégement ; par elle, à partir d’elle, la ville rejoint les grands thèmes naturels qui s’offrent à la curiosité des hommes : l’océan, la tempête, la montagne, la neige, les fleuves.

Roland Barthes, La Tour Eiffel, 1964

1 Frondaison : feuillage d’un arbre.

2 Matriciel : originel, maternel.

3 Chiffre : signe.

4 Derrick : bâti métallique supportant

le trépan qui sert à forer les puits

de pétrole.

5 Phallus : membre masculin.

6 Allusion au recueil du poète René

Char (1907-1988) intitulé Recherche de

la base et du sommet (1955).

7 Essence : ce qui fait qu’une chose est

ce qu’elle est, sa nature intime.

8 Belvédère : lieu élevé, d’où la vue est

étendue.

9 Naturiste : qui professe un culte de la

nature ou qui prône un retour à la

nature.

TEXTES COMPLEMENTAIRES LITTERATURE D’IDEE

Huysmans Certains (1889)

Devant ce temple se dresse la fameuse tour à propos de laquelle l’univers entier délire.

Tous les dithyrambes ont sévi. La Tour n’a point, comme on le craignait soutiré la foudre, mais bien les plus redoutables des rengaines : "arc de triomphe de l’industrie, tour de Babel, Vulcain, cyclope, toile d’araignée du métal, dentelle du fer." En une touchante unanimité, sans doute acquise, la presse entière, à plat ventre, exalte le génie de M. Eiffel.

Et cependant sa tour ressemble à un tuyau d’usine en construction, à une carcasse qui attend d’être remplie par des pierres de taille ou des briques. On ne peut se figurer que ce grillage infundibuliforme soit achevé, que ce suppositoire solitaire et criblé de trous restera tel.

Cette allure d’échafaudage, cette attitude interrompue, assignées à un édifice maintenant complet révèlent un insens absolu de l’art. Que penser d’ailleurs du ferronnier qui fit badigeonner son œuvre avec du bronze Barbedienne, qui la fit comme tremper dans du jus refroidi, de viande ? — C’est en effet la couleur du veau « en Bellevue » des restaurants ; c’est la gelée sous laquelle apparaît, ainsi qu’au premier étage de la tour, la dégoûtante teinte du la graisse jaune.

La tour Eiffel est vraiment d’une laideur qui déconcerte et elle n’est même pas énorme ! — Vue d’en bas, elle ne semble pas atteindre la hauteur qu’on nous cite. Il faut prendre des points de comparaison, mais imaginez, étagés, les uns sur les autres, le Panthéon et les Invalides, la colonne Vendôme et Notre-Dame et vous ne pouvez vous persuader que le belvédère de la tour escalade le sommet atteint par cet invraisemblable tas. — Vue de loin, c’est encore pis. Ce fût ne dépasse guère le faite des monuments qu’on nomme. De l’Esplanade des Invalides, par exemple, il double à peine une maison de cinq étages ; du quai d’Orléans, on l’aperçoit en même temps que le délicat et petit clocher de Saint-Séverin et leur niveau paraît le même.

De près, de loin, du centre de Paris, du fond de la banlieue, l’effet est identique. Le vide de cette cage la diminue ; les lattis et les mailles, font de ce trophée du fer une volière horrible.

Enfin, dessinée ou gravée, elle est mesquine. Et que peut être ce flacon clissé de paille peinte, bouché par son campanile comme par un bouchon muni d’un stilligoutte, à côté des puissantes constructions rêvées par Piranèse, voire même des monuments inventés par l’Anglais Martins ?

De quelque côté qu’on se tourne, cette œuvre ment. Elle a trois cents mètres et en parait cent ; elle est terminée et elle semble commencée à peine.

A défaut d’une forme d’art difficile à trouver peut-être avec ces treillis qui ne sont en somme que des piles accumulées de ponts, il fallait au moins fabriquer du gigantesque, nous suggérer la sensation de l’énorme ; il fallait que cette tour fût immense, qu’elle jaillît à des hauteurs insensées, qu’elle crevât l’espace, qu’elle plantât, à plus de deux mille mètres, avec son dôme, comme une borne inouïe dans la route bouleversée des nues !

C’était irréalisable ; alors à quoi bon dresser sur un socle creux un obélisque vide ? Il séduira sans doute les rastaquouères, mais il ne disparaîtra pas avec eux, en même temps que les galeries de l’Exposition, que les coupoles bleues dont les clincailles cloisonnées se vendront au poids.

Si, négligeant maintenant l’ensemble, l’on se préoccupe du détail, l’on demeure surpris par la grossièreté de chaque pièce. L’on se dit que l’antique ferronnerie avait cependant créé de puissantes œuvres, que l’art des vieux forgerons du 16e siècle n’est pas complètement perdu, que quelques artistes modernes ont eux aussi modelé le fer, qu’ils l’ont tordu en des mufles de bêtes, en des visages de femmes, en des faces d’hommes ; l’on se dit qu’ils ont également cultivé dans la serre des forges la flore du fer, qu’à Anvers, par exemple, les piliers de la Bourse sont, à leur sommet, enlacés, par des lianes et des tiges qui s’enroulent, fusent, s’épanouissent dans l’air, en d’agiles fleurs dont les gerbes métalliques allègent, vaporisent, en quelque sorte, le plafond de l’héraldique salle.

Ici rien ; aucune parure si timide qu’elle soit, aucun caprice, aucun vestige d’art. Quand on pénètre dans la tour, l’on se trouve en face d’un chaos de poutres, entrecroisées, rivées par des boulons, martelées de clous. L’on ne peut songer qu’à des étais soutenant un invisible bâtiment qui croule. L’on ne peut que lever les épaules devant cette gloire du fil de fer et de la plaque, devant cette apothéose de la pile de viaduc, du tablier de pont !

L’on doit se demander enfin quelle est la raison d’être de cette tour. Si on la considère, seule, isolée des autres édifices, distraite du palais qu’elle précède, elle ne présente aucun sens, elle est absurde. Si, au contraire, on l’observe, comme faisant partie d’un tout, comme appartenant à l’ensemble des constructions érigées dans le Champ de Mars, l’on peut conjecturer qu’elle est le clocher de la nouvelle église dans laquelle se célèbre, ainsi que je l’ai dit plus haut, le service divin de la haute Banque. Elle serait alors le beffroi, séparé, de même qu’à la cathédrale d’Utrecht, par une vaste place, du transept et du chœur.

Dans ce cas, sa matière de coffre-fort, sa couleur de daube, sa structure de tuyau d’usine, sa forme de puits à pétrole, son ossature de grande drague pouvant extraire les boues aurifères des Bourses, s’expliqueraient. Elle serait la flèche de Notre-Dame de la Brocante, la flèche privée de cloches, mais armée d’un canon qui annonce l’ouverture et la fin des offices, qui convie les fidèles aux messes de la finance, aux vêpres de l’agio, d’un canon, qui sonne, avec ses volées de poudre, les fêtes liturgiques du Capital !

Elle serait, ainsi que la galerie du dôme monumental qu’elle complète, l’emblème d’une époque dominée par la passion du gain ; mais l’inconscient architecte qui l’éleva n’a pas su trouver le style féroce et cauteleux, le caractère démoniaque, que cette parabole exige. Vraiment ce pylône à grilles ferait prendre en haine le métal qui se laisse pâtisser en de telles œuvres si, dans le prodigieux vaisseau du palais des machines, son incomparable puissance n’éclatait point."

Guy de Maupassant, « Lassitude », La vie errante, 1890

Comment tous les journaux vraiment ont-ils osé nous parler d’architecture nouvelle à propos de cette carcasse métallique, car l’architecture, le plus incompris et le plus oublié des arts aujourd’hui, en est peut-être aussi le plus esthétique, le plus mystérieux et le plus nourri d’idées ? Il a eu ce privilège à travers les siècles de symboliser pour ainsi dire chaque époque, de résumer, par un très petit nombre de monuments typiques, la manière de penser, de sentir et de rêver d’une race et d’une civilisation. Quelques temples et quelques églises, quelques palais et quelques châteaux contiennent à peu près toute l’histoire de l’art à travers le monde, expriment à nos yeux mieux que des livres, par l’harmonie des lignes et le charme de l’ornementation, toute la grâce et la grandeur d’une époque.

Mais je me demande ce qu’on conclura de notre génération si quelque prochaine émeute ne déboulonne pas cette haute et maigre pyramide d’échelles de fer, squelette disgracieux et géant, dont la base semble faite pour porter un formidable monument de Cyclopes et qui avorte en un ridicule et mince profil de cheminée d’usine.

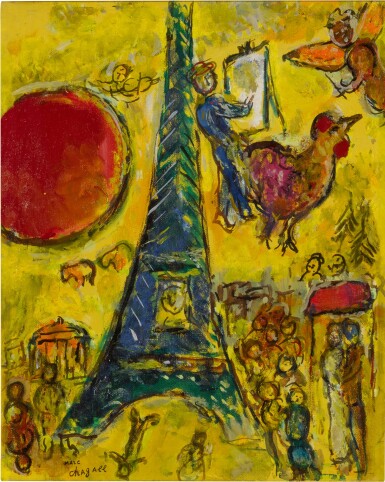

L'écrit d'appropriation à partir d'une œuvre picturale

Vous rédigerez un texte critique sur l’œuvre qui selon vous, rend le moins hommage à la tour Eiffel. Vous utiliserez les procédés littéraires propres à l’éloge et au blâme. ( vous faites le blâme d'un des tableaux tout en faisant l'éloge de la tour Eiffel) + Contraintes supplémentaires données en cours

Votre rédaction ne sera pas inférieure à 25 lignes.

Les procédés de l'éloge

Au compte des procédés prisés par l'éloge, on peut citer :

- un vocabulaire mélioratif

- des hyperboles

- des figures de la répétition, comme la gradation, l'anaphore, l'accumulation, l'énumération

- des métaphores et des comparaisons valorisantes

- l'emphase, à travers le rythme et la syntaxe du discours

Les procédés du blâme

Pour appuyer un blâme, on peut s'aider des procédés suivants :

- un vocabulaire péjoratif

- des hyperboles

- des figures de la répétition, comme la gradation, l'anaphore, l'accumulation, l'énumération

- des métaphores ou des comparaisons dépréciatives

- une ponctuation excessive pour traduire colère et indignation

Ajouter un commentaire