Les animaux et nous

Programme officiel

Les animaux et nous : imaginer, connaître, comprendre l’animal

Problématique

L’homme n’a cessé de rêver les animaux qui l’entourent comme autant de miroirs, d’emblèmes voire de repoussoirs de lui-même. Objets de fascination, de délectation, ou d’effroi, les animaux ont suscité pléthore de représentations à travers les âges et les arts, et une multiplicité de gestes artistiques. En effet, des mythes antiques aux Fables de la Fontaine, des bestiaires médiévaux aux films d’anticipation, les êtres humains n’ont jamais cessé d’explorer leurs rapports aux animaux, mais aussi d’instituer des classements et de fonder des préférences. Le motif de la métamorphose, s’il est l’expression d’une porosité entre l’humain et l’animal, manifeste aussi l’ambivalence des relations et des hiérarchies. Plus généralement, ce que nous désignons comme « animal » renvoie-t-il à une catégorie unie et cohérente ? Au sein de nos bestiaires, quelles différences de traitement entre l’âne et le lion, le loup et l’agneau !

Les humains doivent-ils considérer le monde animal comme un monde à part ? Respectent-ils les animaux, les considèrent-t-ils en tant que tels quand ils voient seulement à travers leur prisme ? Certains animaux ne connaîtraient-ils pas une vie affective, voire psychologique, plus complexe qu’on a voulu longtemps le penser ? Contre la conception cartésienne longtemps dominante de l’« animal-machine », perçu comme être dépourvu de sensibilité, de raison, de langage et de subjectivité, d’autres auteurs épicuriens et gassendistes ont postulé, déjà en leur temps, une continuité du monde naturel et des espèces. Si l’animal continue d’être renvoyé à la bestialité et à l’animalité, les éthologues et philosophes contemporains invitent à renouveler notre conception de la vie animale en interrogeant, eux aussi, le partage entre monde humain et monde animal. Les animaux se révèlent capables d'apprendre, de communiquer, et même de manifester des comportements moraux et culturels qui ne se réduisent pas à la loi du plus fort. Cette nouvelle compréhension nous oblige à repenser notre relation avec le monde animal.

Certaines espèces font l’objet d’une exploitation, souvent dénoncée par les écrivains, les artistes et les philosophes. Reconnaître la sensibilité des animaux, leur émotivité, est-ce envisager leur conscience ? Et dans ce cas, toutes les espèces animales sont-elles concernées au même titre ? À l’heure des menaces qui pèsent sur la biodiversité et la survie de nombreuses espèces, comment vivre avec les animaux, quelle place leur accorder ? Comment les imaginer, les connaitre, les comprendre ? Ces questions contemporaines s’envisagent à travers la littérature et les arts, qui ont pu porter leur cause, ou leur donner la parole, explorant ainsi toutes les facettes des relations entre l’humain et l’animal.

Mots-clefs

Animal (nom et adjectif), animal domestique, animal sauvage, animal de compagnie, animal de laboratoire, animal sacré, animal impur, parasite, animal nuisible, maltraitance animale ;

Bête (nom et adjectif), bestiole, bêtise, bestial, bestialité, bestiaire, chimère, animal fantastique, imaginaire, légendaire ;

Humain, inhumain, animal (nom et adj.), bête (nom et adj.), espèce, animalisation race, anthropocentrisme, anthropomorphisme, animalisation, déshumanisation ;

Domestication, élevage, dressage, abattoir, harnais, laisse, muselière, pièce, quartier de viande, chasse, chasseur, proie, gibier, végétarisme, véganisme ;

Spécisme, anti-spécisme, zoo, cirque, ménagerie, zoo humain.

Expressions

L’homme est un loup pour l’homme. Se comporter comme un animal. Vivre comme des bêtes. C’est une boucherie. Gibier de potence, etc.

Bibliographie indicative

Littérature

Anonyme, Le Roman de Renart

Maylis Adhémar, La Grande Ourse

Marcel Aymé, Clérambard

Charles Baudelaire, « Le chat », « Les chats », in Les Fleurs du Mal

Miguel de Cervantes, Le Colloque des chiens

Éric Chevillard, L’Arche Titanic

Colette, La Chatte ; Dialogues de bêtes

Savinien de Cyrano de Bergerac, Histoire comique des États et Empires du Soleil (le royaume des oiseaux)

Didier Daeninckx, Cannibale

Jean-Baptiste Del Amo, Règne animal

Paul Éluard, Les Animaux et leurs hommes, les hommes et leurs animaux

Ésope, Fables

Romain Gary, Chien blanc ; Les Racines du ciel

John Haines, Les étoiles, la neige, le feu

Stéphanie Hochet, L’Animal et son biographe

Homère, Odyssée, chant XVII

Victor Hugo, Contemplations, « Melancholia »(section consacrée à l’exploitation du cheval)

Serge Joncour, Chien-loup

Franz Kafka, La Métamorphose ; La Taupe géante

Joseph Kessel, Le Lion

Milan Kundera, L’Insoutenable légèreté de l’être (septième partie : « Le sourire de Karénine »)

Jean de La Fontaine, Fables

Jack London, Croc-blanc

Nastassja Martin, Croire aux fauves

Guy de Maupassant, « Coco », in Contes du jour et de la nuit

Herman Melville, Moby Dick

Robert Merle, Un animal doué de raison

Georges Orwell, La Ferme des animaux

Ovide, Les Métamorphoses

Martin Page, Les animaux ne sont pas comestibles

Francis Ponge, « Le mollusque », « Escargots », « Le papillon », « Notes pour un coquillage », « Faune et flore », « La crevette », etc., in Le Parti pris des choses

Jacques Roubaud, Les Animaux de tout le monde

Patrick Süskind, Le Pigeon

Roland Schimmelpfennig, Le Royaume des animaux, Solstice d’hiver

Vercors, Les Animaux dénaturés

Émile Zola, La Terre

Essais

Buffon, « Discours sur la nature des animaux », in Histoire naturelle des animaux

Étienne Bonnot de Condillac, Traité des animaux

Gilles Deleuze, « A comme animal », in L’Abécédaire ; Capitalisme et schizophrénie 2 : Mille plateaux (p. 284-381, éditions de Minuit)

Jacques Derrida, L’Animal que donc je suis

Élisabeth de Fontenay, Le Silence des bêtes : la philosophie à l'épreuve de l'animalité

Jane Goodall, Ma vie avec les chimpanzés

Kaoutar Harchi, Ainsi l’animal et nous

Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, L’Éthique animale

Konrad Lorenz, Trois essais sur le comportement animal et humain

Montaigne, Essais, livre II, « L’Apologie de Raymond Sebond »

Michel Pastoureau, L’Ours. Histoire d’un roi déchu ; Le Taureau. Une histoire culturelle ; Le Loup. Une histoire culturelle ; Le Corbeau. Une histoire culturelle ; La Baleine. Une histoire culturelle etc.

Jacques Vauclair, L’Intelligence de l’animal

Voltaire, article « Bêtes », in Dictionnaire philosophique

Films

Robert Bresson, Au hasard Balthazar

Thomas Caillet, Le Règne animal

Cyril Dion, Animal

Georges Franju, Le Sang des bêtes

Werner Herzog, Grizzly man

Claude Nuridsany et Marie Pérennou, Microcosmos : le Peuple de l’herbe

Jacques Perrin, Jacques Cluzaud et Michel Debats, Le Peuple migrateur

Gints Zilbalodis, Flow

La figuration animale dans les cartoons américains.

Bandes dessinées

Jean-Marc Rochette, Le Loup ; La Dernière Reine

Jean-Philippe Stassen, Déogratias

Arts plastiques

Œuvres de :

Bestiaires médiévaux

Rosa Bonheur

Pierre Bonnard, Les chats, le chat blanc, etc.

Louise Bourgeois, Maman

Marc Chagall

Jean Siméon Chardin, La Raie

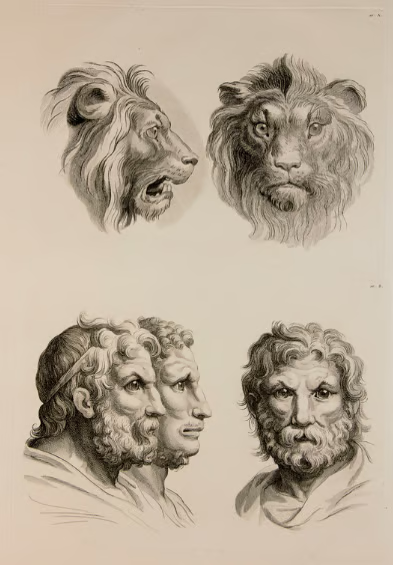

Charles Le Brun

Hokusai Katsushika, Saumon salé et souris,

Hokusaï manga (nombreux croquis animaliers)

Bruno Liljefors, Chiens de chasse et renard ; Famille de renards ; Chardonnerets…

Henri Rousseau

Fresques de la grotte de Lascaux

Ressources en ligne

Nicolas Dodier, Pierre-Benoît Joly et Cyril Lemieux (dir.), La Question animale, Politix, vol. 16, n° 64-2003

Arnold Arluke, Clinton R. Sanders, « Le travail sur la frontière entre les humains et les animaux dans l'Allemagne nazie », https://www.persee.fr/doc/polix_0295-2319_2003_num_16_64_1308

Catherine Rémy, « Une mise à mort industrielle "humaine" ? L'abattoir ou l'impossible objectivation des animaux », https://www.persee.fr/doc/polix_0295-2319_2003_num_16_64_1309

Podcasts

France Culture, « Les animaux et nous, comment vivre ensemble ? » (28 min)

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-vie-mode-d-emploi/les-animaux-et-nous-comment-vivre-ensemble-8151812

France Culture, « Faut-il renvoyer le monde animal à l’état sauvage ? » (39 min)

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/du-grain-a-moudre/faut-il-renvoyer-le-monde-animal-a-l-etat-sauvage-7104004

France Culture, « L’animal est l’avenir de l’homme » (épisodes de 44 min), https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-l-animal-est-l-avenir-de-l-homme

Épisode 1 : « Humanité, animalité : où sont les frontières ? »

Épisode 5 : « L’animal saisi par le droit »

France Culture, « Le Musée d’histoire naturelle de New York : temple mondial du diorama » (45 min)

https://www.radiofrance.fr/franceculture/le-musee-d-histoire-naturelle-de-new-york-temple-mondial-du-diorama-1450474

France culture, « Les animaux à l'écran, une nouvelle histoire du cinéma », (59 min)

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/plan-large/les-animaux-a-l-ecran-une-nouvelle-histoire-du-cinema-3088353

Expositions virtuelles

https://expo.armarium-hautsdefrance.fr/sublimes-animaux#sommaire

https://www.lesatamanes.com/expositions-virtuelles/l-animalite-de-l-homme-humains-et-betes

https://www.beauxarts.com/vu/cultes-10-oeuvres-pour-apprivoiser-les-animaux/

https://www.musee-orsay.fr/fr/agenda/dossiers/autour-de-lexposition-rosa-bonheur-1822-1899

Filmographie

Flow - Official Trailer

La planète des singes (1968) - Bande annonce

La Marche de l'Empereur - Bande annonce

LE RÈGNE ANIMAL – Bande-annonce Officielle – Romain Duris / Paul Kircher (2023)

La Vache - Bande annonce officielle HD

Microcosmos : le peuple de l'herbe - Bande annonce

Sortie culturelle : visite guidée du Seaquarium

Objectifs pédagogiques

- Savoir analyser une image

- Relier l’image et la visite guidée à une réflexion sur les rapports entre humains et animaux.

- Identifier quelques problématiques centrales pour l’année.

Séance 1 – Les animaux marins : entre mythe et réalité

Comment les représentations des animaux marins révèlent-elles notre rapport ambivalent à l’océan ?

Le saviez-vous ? : Sous ses airs de petit poisson inoffensif, le poisson-clown cache une organisation sociale rigoureusement hiérarchisée. Chaque groupe vivant dans une anémone suit une structure pyramidale avec une femelle dominante au sommet. Les mâles, quant à eux, se rangent par ordre de taille, le plus grand étant le partenaire reproducteur de la femelle.

Le saviez-vous ? : Sous ses airs de petit poisson inoffensif, le poisson-clown cache une organisation sociale rigoureusement hiérarchisée. Chaque groupe vivant dans une anémone suit une structure pyramidale avec une femelle dominante au sommet. Les mâles, quant à eux, se rangent par ordre de taille, le plus grand étant le partenaire reproducteur de la femelle.

Mais voici un secret étonnant : le poisson-clown est hermaphrodite protandre. Cela signifie que tous naissent mâles, et que le mâle dominant peut devenir une femelle si la position se libère, par exemple après la disparition de la femelle. Ce changement de sexe, régulé par des signaux hormonaux, assure la pérennité du groupe sans nécessiter l’arrivée de nouveaux individus.

Introdcution à la séance : https://youtu.be/7CgJZqV_a9g : Pirate des Caraïbes, 2007

Document 1 : 20000 lieues sous les mers, Jules Verne, 1870

Le capitaine Nemo est le commandant du Nautilus, un immense sous-marin que tout le monde prend pour un monstre marin. Alors qu’ils étaient partis à sa poursuite, le professeur Aronnax, son serviteur Conseil et Ned Land, le harponneur, se sont retrouvés à bord du Nautilus.Le Nautilus flottait sans doute, mais il ne marchait plus. Les branches de son hélice ne battaient pas les flots. Une minute se passa. Le capitaineNemo, suivi de son second*, entra dans le salon.Je ne l’avais pas vu depuis quelque temps. Il me parut sombre. Sans nous parler, sans nous voir peut-être, il alla au panneau, regarda les poulpes et dit quelques mots à son second.Celui-ci sortit. Bientôt les panneaux se refermèrent. Le plafond d’illumina. J’allai vers le capitaine.

Le capitaine Nemo est le commandant du Nautilus, un immense sous-marin que tout le monde prend pour un monstre marin. Alors qu’ils étaient partis à sa poursuite, le professeur Aronnax, son serviteur Conseil et Ned Land, le harponneur, se sont retrouvés à bord du Nautilus.Le Nautilus flottait sans doute, mais il ne marchait plus. Les branches de son hélice ne battaient pas les flots. Une minute se passa. Le capitaineNemo, suivi de son second*, entra dans le salon.Je ne l’avais pas vu depuis quelque temps. Il me parut sombre. Sans nous parler, sans nous voir peut-être, il alla au panneau, regarda les poulpes et dit quelques mots à son second.Celui-ci sortit. Bientôt les panneaux se refermèrent. Le plafond d’illumina. J’allai vers le capitaine.

« Une curieuse collection de poulpes, lui dis-je du ton dégagé que prendrait un amateur devant le cristal d’un aquarium.

– En effet, monsieur le naturaliste*, me répondit-il, et nous allons les combattre corps à corps. »

Je regardai le capitaine. Je croyais n’avoir pas bien entendu.

« Corps à corps ? répétai-je.

– Oui, monsieur. L’hélice est arrêtée. Je pense que les mandibules* cornées de l’un de ces calmars se sont engagées dans ses branches. Ce qui nous empêche de marcher.

– Et qu’allez-vous faire ?

– Remonter à la surface et massacrer toute cette vermine.

– Entreprise difficile.

– En effet. Les balles électriques sont impuissantes contre ces chairs molles où elles ne trouvent pas assez de résistance pour éclater. Mais nous les attaquerons à la hache.

– Et au harpon, monsieur, dit le Canadien, si vous ne refusez pas mon aide.

– Je l’accepte, maître Land.

– Nous vous accompagnerons », dis-je, et, suivant le capitaine Nemo, nous nous dirigeâmes vers l’escalier central.

Là, une dizaine d’hommes, armés de haches d’abordage, se tenaient prêts à l’attaque. Conseil et moi, nous prîmes deux haches. Ned Land saisit un harpon.Le Nautilus était alors revenu à la surface des flots. Un des marins, placé sur les derniers échelons, dévissait les boulons du panneau. Mais les écrous étaient à peine dégagés, que le panneau se releva avec une violence extrême, évidemment tiré par la ventouse d’un bras de poulpe.Aussitôt un de ces longs bras se glissa comme un serpent par l’ouverture, et vingt autres s’agitèrent au-dessus. D’un coup de hache, le capitaine Nemo coupa ce formidable tentacule, qui glissa sur les échelons en se tordant.Au moment où nous nous pressions les uns sur les autres pour atteindre la plate-forme, deux autres bras, cinglant l’air, s’abattirent sur le marin placé devant le capitaine Nemo et l’enlevèrent avec une violence irrésistible.

Le capitaine Nemo poussa un cri et s’élança au-dehors. Nous nous étions précipités à sa suite. Quelle scène ! Le malheureux, saisi par le tentacule et collé à ses ventouses, était balancé dans l’air au caprice de cette énorme trompe. Il râlait, il étouffait, il criait : « À moi ! À moi ! » Ces mots prononcés en français, me causèrent une profonde stupeur ! J’avais donc un compatriote à bord, plusieurs peut-être ! Cet appel déchirant, je l’entendrai toute ma vie ! L’infortuné* était perdu. Qui pouvait l’arracher à cette puissante étreinte ? Cependant le capitaine Nemo s’était précipité sur le poulpe, et, d’un coup de hache, il lui avait encore abattu un bras.

Son second luttait avec rage contre d’autres monstres qui rampaient sur les flancs du Nautilus. L’équipage se battait à coups de hache. Le Canadien, Conseil et moi, nous enfoncions nos armes dans ces masses charnues. Une violente odeur de musc pénétrait l’atmosphère. C’était horrible.

Un instant, je crus que le malheureux, enlacé par le poulpe, serait arraché à sa puissante succion. Sept bras sur huit avaient été coupés. Un seul, brandissant la victime comme une plume se tordait dans l’air. Mais au moment où le capitaine Nemo et son second se précipitaient sur lui, l’animal lança une colonne d’un liquide noirâtre, sécrété par une bourse située dans son abdomen. Nous en fûmes aveuglés. Quand ce nuage se fut dissipé, le calmar avait disparu, et avec lui mon infortuné compatriote !

Quelle rage nous poussa alors contre ces monstres ! On ne se possédait plus. Dix ou douze poulpes avaient envahi la plate-forme et les flancs du nautilus. Nous roulions pêle-mêle au milieu de ces tronçons de serpent qui tressautaient sur la plate-forme dans des flots de sang et d’encre noire. Il semblait que ces visqueux tentacules renaissaient comme les têtes de l’hydre*.

Le harpon de Ned Land, à chaque coup, se plongeait dans les yeux glauques des calmars et les crevait. Mais mon audacieux compagnon fut soudain renversé par les tentacules d’un monstre qu’il n’avait pu éviter.

Ah ! Comment mon cœur ne s’est-il pas brisé d’émotion et d’horreur ! Le formidable bec du calmar s’était ouvert sur Ned Land. Ce malheureux allait être coupé en deux. Je me précipitai à son secours. Mais le capitaine Nemo m’avait devancé. Sa hache disparut entre les deuxénormes mandibules, et miraculeusement sauvé, le Canadien, se relevant, plongea son harpon tout entier jusqu’au triple cœur du poulpe.

« Je me devais cette revanche ! » dit le capitaine Nemo au Canadien.

Ned s’inclina sans lui répondre.Ce combat avait duré un quart d’heure. Les monstres vaincus, mutilés, frappés à mort, nous laissèrent enfin place et disparurent sous les flots. Le capitaine Nemo, rouge de sang, immobile près du fanal, regardait la mer qui avait englouti l’un de ses compagnons, et de grosses larmes coulaient de ses yeux.

—————————————————————————————————–

* Le second : celui qui commande le bateau, juste après le capitaine.

* Un naturaliste : un scientifique qui étudie les plantes, les animaux.

* Une mandibule : une mâchoire coupante.

* L’infortuné : le malheureux.

L’hydre : un animal fabuleux à plusieurs têtes.

Document 2 : Les travailleurs de la mer, Hugo, 1866

La baleine a l’énormité, la pieuvre est petite ; l’hippopotame a une cuirasse, la pieuvre est nue ; la jararaca a un sifflement, la pieuvre est muette ; le rhinocéros a une corne, la pieuvre n’a pas de corne ; le scorpion a un dard, la pieuvre n’a pas de dard ; le buthus a des pinces, la pieuvre n’a pas de pinces ; l’alouate a une queue prenante, la pieuvre n’a pas de queue ; le requin a des nageoires tranchantes, la pieuvre n’a pas de nageoires ; le vespertilio-vampire a des ailes onglées, la pieuvre n’a pas d’ailes ; le hérisson a des épines, la pieuvre n’a pas d’épines ; l’espadon a un glaive, la pieuvre n’a pas de glaive ; la torpille a une foudre, la pieuvre n’a pas d’effluve ; le crapaud a un virus, la pieuvre n’a pas de virus ; la vipère a un venin, la pieuvre n’a pas de venin ; le lion a des griffes, la pieuvre n’a pas de griffes ; le gypaète a un bec, la pieuvre n’a pas de bec ; le crocodile a une gueule, la pieuvre n’a pas de dents.

La pieuvre n’a pas de masse musculaire, pas de cri menaçant, pas de cuirasse, pas de corne, pas de dard, pas de pince, pas de queue prenante ou contondante, pas d’ailerons tranchants, pas d’ailerons onglés, pas d’épines, pas d’épée, pas de décharge électrique, pas de virus, pas de venin, pas de griffes, pas de bec, pas de dents. La pieuvre est de toutes les bêtes la plus formidablement armée.

Qu’est-ce donc que la pieuvre ? C’est la ventouse.

Dans les écueils de pleine mer, là où l’eau étale et cache toutes ses splendeurs, dans les creux de roches non visités, dans les caves inconnues où abondent les végétations, les crustacés et les coquillages, sous les profonds portails de l’océan, le nageur qui s’y hasarde, entraîné par la beauté du lieu, court le risque d’une rencontre. Si vous faites cette rencontre, ne soyez pas curieux, évadez-vous. On entre ébloui, on sort terrifié.

Voici ce que c’est que cette rencontre, toujours possible dans les roches du large.

Une forme grisâtre oscille dans l’eau ; c’est gros comme le bras et long d’une demi-aune environ ; c’est un chiffon ; cette forme ressemble à un parapluie fermé qui n’aurait pas de manche. Cette loque avance vers vous peu à peu. Soudain, elle s’ouvre, huit rayons s’écartent brusquement autour d’une face qui a deux yeux ; ces rayons vivent ; il y a du flamboiement dans leur ondoiement ; c’est une sorte de roue ; déployée, elle a quatre ou cinq pieds de diamètre. épanouissement effroyable. Cela se jette sur vous.

L’hydre harponne l’homme.

Cette bête s’applique sur sa proie, la recouvre, et la noue de ses longues bandes. En dessous elle est jaunâtre, en dessus elle est terreuse ; rien ne saurait rendre cette inexplicable nuance poussière ; on dirait une bête faite de cendre qui habite l’eau. Elle est arachnide par la forme et caméléon par la coloration. Irritée, elle devient violette. Chose épouvantable, c’est mou.

Ses nœuds garrottent ; son contact paralyse.

Elle a un aspect de scorbut et de gangrène ; c’est de la maladie arrangée en monstruosité.

Elle est inarrachable. Elle adhère étroitement à sa proie. Comment ? Par le vide. Les huit antennes, larges à l’origine, vont s’effilant et s’achèvent en aiguilles. Sous chacune d’elles s’allongent parallèlement deux rangées de pustules décroissantes, les grosses près de la tête, les petites à la pointe. Chaque rangée est de vingt-cinq ; il y a cinquante pustules par antenne, et toute la bête en a quatre cents. Ces pustules sont des ventouses.

Ces ventouses sont des cartilages cylindriques, cornés, livides. Sur la grande espèce, elles vont diminuant du diamètre d’une pièce de cinq francs à la grosseur d’une lentille. Ces tronçons de tubes sortent de l’animal et y rentrent. Ils peuvent s’enfoncer dans la proie de plus d’un pouce.

Cet appareil de succion a toute la délicatesse d’un clavier. Il se dresse, puis se dérobe. Il obéit à la moindre intention de l’animal. Les sensibilités les plus exquises n’égalent pas la contractilité de ces ventouses, toujours proportionnée aux mouvements intérieurs de la bête et aux incidents extérieurs. Ce dragon est une sensitive.

Ce monstre est celui que les marins appellent poulpe, que la science appelle céphalopode, et que la légende appelle kraken. Les matelots anglais l’appellent Devil-Fish, le Poisson-Diable. Ils l’appellent aussi Blood-Sucker, Suceur de sang. Dans les îles de la Manche on le nomme la pieuvre.

Document 3

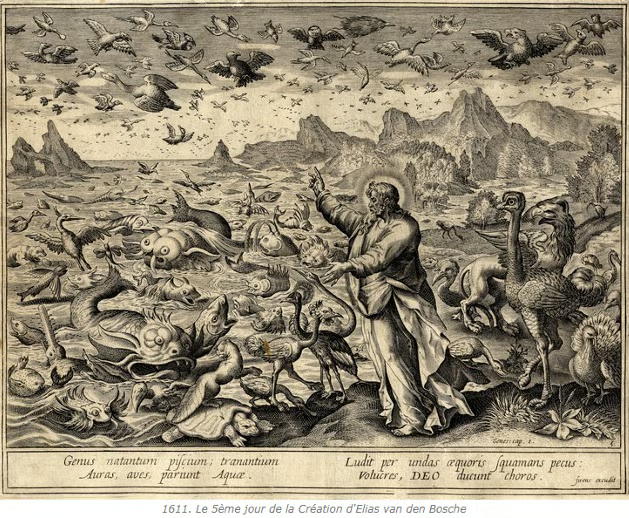

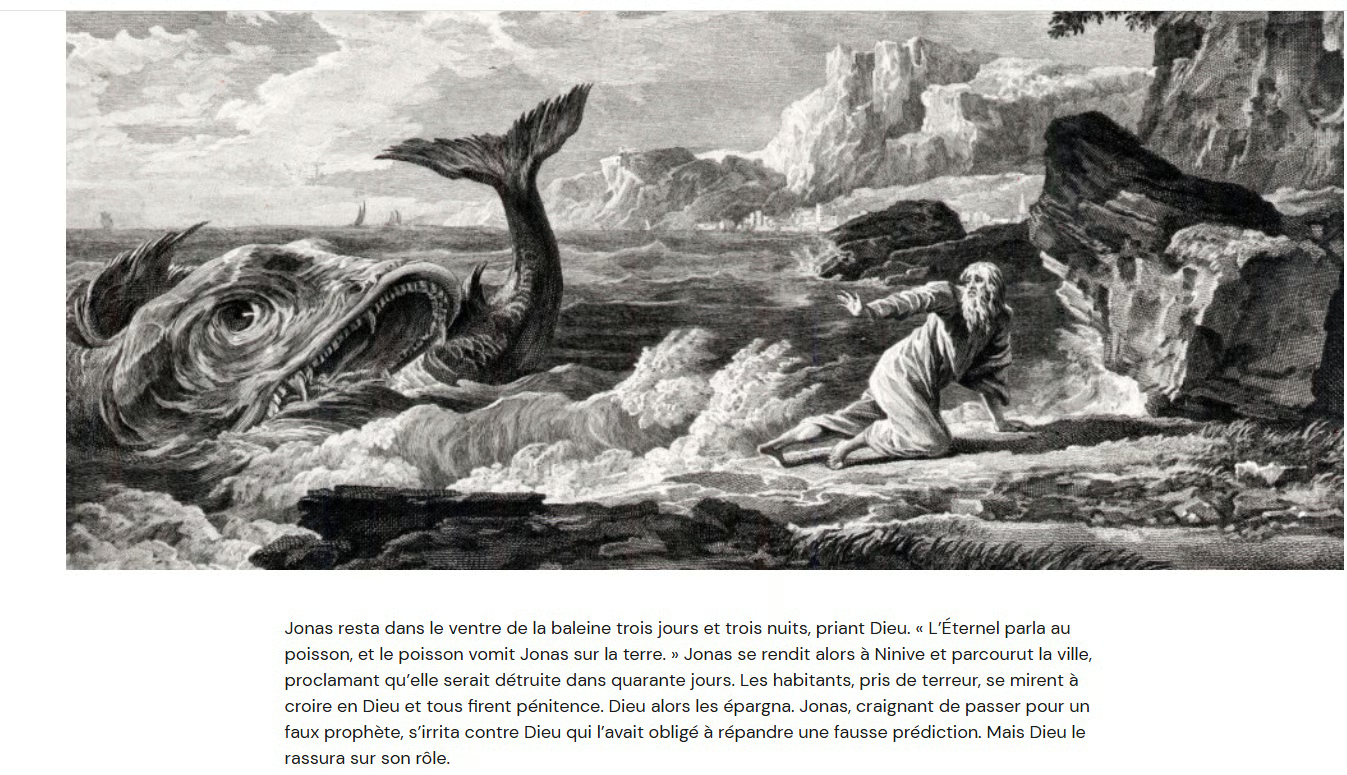

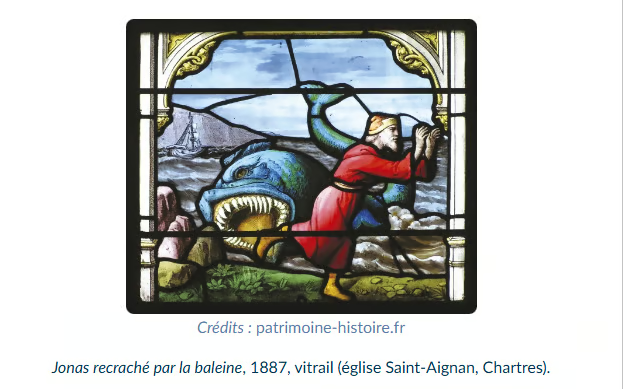

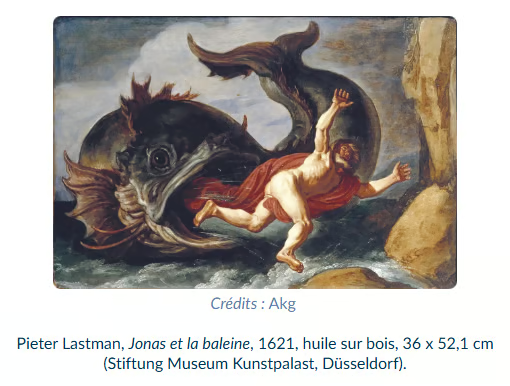

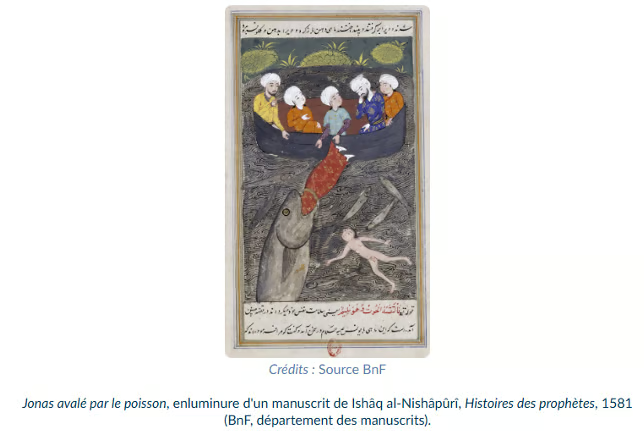

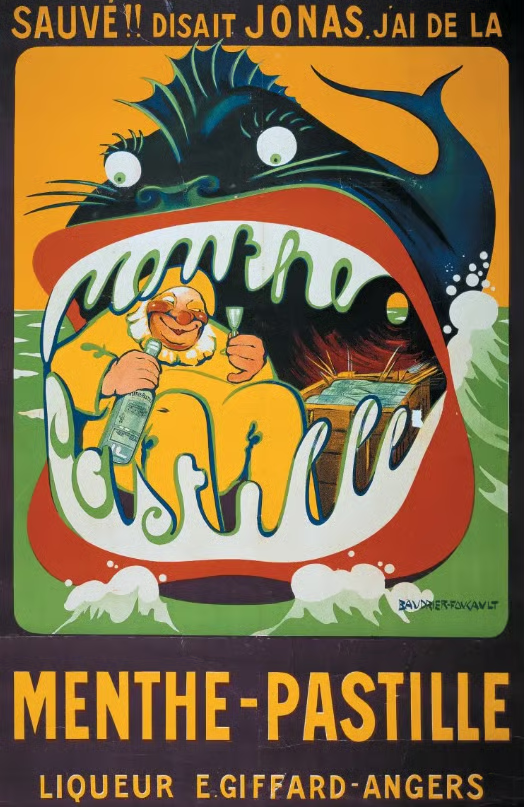

DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES : Le mythe de Jonas et la baleine

Séance 2 – « L’animal domestique : du serviteur fidèle au compagnon de vie »

Comment la représentation de l’animal domestique, de l’Antiquité à aujourd’hui, révèle-t-elle l’évolution du lien entre l’homme et l’animal ?

Le saviez-vous ?

- Les chiens peuvent détecter certaines maladies humaines (diabète, cancer) grâce à leur odorat… ce qui en fait bien plus que de simples compagnons.

- Le ronronnement des chats n’est pas que rassurant ; il peut favoriser la cicatrisation des os et réduire le stress chez l’homme.

- :Dans l’Antiquité, certaines familles romaines tuaient leurs chiens pour les enterrer avec eux afin qu’ils les accompagnent dans l’au-delà… l’idée de « compagnon éternel » existait déjà.

Introduction à la séance : Les Animaux Domestiques - Animation Short Film by Jean Lecointre - 2016 - France

Questionnaire :

1. Observation / Compréhension

- Quels animaux voit-on dans le court-métrage ? Qu’ont-ils de particulier ?

- Comment sont représentés les « humains » ? Quels détails physiques ou comportementaux vous frappent ?

- Quels procédés visuels (collage, décalage, disproportion…) sont utilisés pour créer l’étrangeté ?

2. Analyse de l’image et du récit

- Comment l’animation détourne-t-elle l’idée traditionnelle d’« animal domestique » ?

- Quelle est la tonalité du film ? Plutôt humoristique, inquiétante, satirique ? Justifiez par des exemples précis.

3. Interprétation / Réflexion critique

- Que dénonce ou questionne le film selon vous : notre rapport aux animaux, la consommation, la normalisation des comportements ?

- Peut-on voir dans ce film une critique de notre société de consommation ou de la manière dont nous « utilisons » les animaux ?

- Que dit ce choix absurde de la mouche sur nos comportements avec les animaux ?

- Que veut dire « domestique » ? En quoi la définition éclaire-t-elle le film ?

Document 1 : L'odyssée, Homère

Dans cet extrait (chant XVII, 292-349), traduit par Leconte de Lisle, Ulysse (ici Odysseus) est rentré à Ithaque, transformé en vieillard par Athéna. Son fidèle porcher Eumée (ici Eumaios) ne l'a pas reconnu et, le prenant pour un vieillard, il l'accompagne dans son propre palais afin d'y retrouver sa femme et de préparer le massacre des Prétendants. Mais sur la route ils croisent un chien, qui reconnaît immédiatement son maître.

Dans cet extrait (chant XVII, 292-349), traduit par Leconte de Lisle, Ulysse (ici Odysseus) est rentré à Ithaque, transformé en vieillard par Athéna. Son fidèle porcher Eumée (ici Eumaios) ne l'a pas reconnu et, le prenant pour un vieillard, il l'accompagne dans son propre palais afin d'y retrouver sa femme et de préparer le massacre des Prétendants. Mais sur la route ils croisent un chien, qui reconnaît immédiatement son maître.

C'était Argos, le chien du malheureux Odysseus qui l'avait nourri lui-même autrefois, et qui n'en jouit pas, étant parti pour la sainte Ilios. Les jeunes hommes l'avaient autrefois conduit à la chasse des chèvres sauvages, des cerfs et des lièvres ; et, maintenant, en l'absence de son maître, il gisait, délaissé, sur l'amas de fumier de mulets et de boeufs qui était devant les portes, et y restait jusqu'à ce que les serviteurs d'Odysseus l'eussent emporté pour engraisser son grand verger. Et le chien Argos gisait là, rongé de vermine. Et, aussitôt, il reconnut Odysseus qui approchait, et il remua la queue et dressa les oreilles ; mais il ne put pas aller au-devant de son maître, qui, l'ayant vu, essuya une larme, en se cachant aisément d'Eumaios. Et, aussitôt, il demanda à celui-ci :

– Eumaios, voici une chose prodigieuse. Ce chien gisant sur ce fumier a un beau corps. Je ne sais si, avec cette beauté, il a été rapide à la course, ou si c'est un de ces chiens que les hommes nourrissent à leur table et que les rois élèvent à cause de leur beauté.

Et le porcher Eumaios lui répondit :

– C'est le chien d'un homme mort au loin. S'il était encore, par les formes et les qualités, tel qu'Odysseus le laissa en allant à Troiè, tu admirerais sa rapidité et sa force. Aucune bête fauve qu'il avait aperçue ne lui échappait dans les profondeurs des bois, et il était doué d'un flair excellent. Maintenant les maux l'accablent. Son maître est mort loin de sa patrie, et les servantes négligentes ne le soignent point. Les serviteurs, auxquels leurs maîtres ne commandent plus, ne veulent plus agir avec justice, car le retentissant Zeus ôte à l'homme la moitié de sa vertu, quand il le soumet à la servitude.

Ayant ainsi parlé, il entra dans la riche demeure, qu'il traversa pour se rendre au milieu des illustres prétendants. Et, aussitôt, la kèr de la noire mort saisit Argos comme il venait de revoir Odysseus après la vingtième année.

Document 2 : « Le loup et le chien », La Fontaine, Fables

Un Loup n'avait que les os et la peau,

Tant les chiens faisaient bonne garde.

Ce Loup rencontre un Dogue aussi puissant que beau,

Gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde.

L'attaquer, le mettre en quartiers,

Sire Loup l'eût fait volontiers ;

Mais il fallait livrer bataille,

Et le Mâtin était de taille

A se défendre hardiment.

Le Loup donc l'aborde humblement,

Entre en propos, et lui fait compliment

Sur son embonpoint, qu'il admire.

"Il ne tiendra qu'à vous beau sire,

D'être aussi gras que moi, lui repartit le Chien.

Quittez les bois, vous ferez bien :

Vos pareils y sont misérables,

Cancres, hères, et pauvres diables,

Dont la condition est de mourir de faim.

Car quoi ? rien d'assuré : point de franche lippée :

Tout à la pointe de l'épée.

Suivez-moi : vous aurez un bien meilleur destin. "

Le Loup reprit : "Que me faudra-t-il faire ?

- Presque rien, dit le Chien, donner la chasse aux gens

Portants bâtons, et mendiants ;

Flatter ceux du logis, à son Maître complaire :

Moyennant quoi votre salaire

Sera force reliefs de toutes les façons :

Os de poulets, os de pigeons,

Sans parler de mainte caresse. "

Le Loup déjà se forge une félicité

Qui le fait pleurer de tendresse.

Chemin faisant, il vit le col du Chien pelé.

"Qu'est-ce là ? lui dit-il. - Rien. - Quoi ? rien ? - Peu de chose.

- Mais encor ? - Le collier dont je suis attaché

De ce que vous voyez est peut-être la cause.

- Attaché ? dit le Loup : vous ne courez donc pas

Où vous voulez ? - Pas toujours ; mais qu'importe ?

- Il importe si bien, que de tous vos repas

Je ne veux en aucune sorte,

Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. "

Cela dit, maître Loup s'enfuit, et court encor.

Document 3

Document 4 : "Avoir un animal de compagnie permettrait de vieillir en meilleure santé mentale et physique", National geographic, Morgane Joulin, 2014

Près de six Français sur dix déclarent posséder un chien ou un chat, selon un sondage Ipsos de juin 2023. Parmi eux, 68 % les considèrent même comme un membre de la famille à part entière. Le lien entre les maîtres et leur fidèle compagnon s’est largement renforcé ces dernières décennies.

La notion de possession responsable gagne aussi du terrain, et 60 % des Français pensent que les personnes qui ne respectent pas les droits des animaux devraient être condamnées à des peines de prison. Deux ans après la loi Dombreval, visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les Hommes, la notion de bien-être animal gagne de plus en plus l'esprit des Français.

Plus qu’une simple compagnie agréable, il est montré que leur présence peut agir favorablement sur la santé de leurs maîtres. Ainsi, les résultats d’une étude chinoise publiée en décembre 2023, montrent que posséder un animal de compagnie permettrait de mieux vieillir lorsqu'on vit seul. Un peu moins de 8 000 personnes de cinquante ans et plus vivant seules ont été suivies, qu’elles vivent ou non avec un animal de compagnie. Sur cette population, on a constaté un ralentissement du déclin de la mémoire verbale et de la fluidité verbale chez les personnes possédant un animal de compagnie, mais pas chez celles vivant seules ou même avec d'autres personnes.

En somme, posséder et s’occuper d’un animal de compagnie permettrait de conserver plus longtemps une bonne fluence verbale, à savoir la capacité à délivrer des informations et à faire des phrases dans un temps imparti. Les résultats de cette étude ne sont « pas étonnants » pour Marine Grandgeorge, maître de conférences en éthologie à l’Université de Rennes. Elle considère que les animaux « apportent énormément de choses sur la santé physique et émotionnelle. »

LA MÉDIATION ANIMALE

Il devient de plus en plus courant de faire intervenir des animaux pour prévenir, voire soulager de certains maux chez les humains. C’est ce que l’on appelle la médiation animale, autrefois appelée zoothérapie ou thérapie assistée par l’animal (TAA).

L’association bordelaise Résilienfrance définit cette pratique comme une « relation d’aide à visée préventive ou thérapeutique dans laquelle un professionnel qualifié […] introduit un animal d’accordage auprès d’un bénéficiaire. Cette relation vise la compréhension et la recherche des interactions accordées dans un cadre défini. »

Cette technique est loin d’être récente. La première mention d’une expérience scientifique portant sur la relation entre l’Homme et l’animal remonte à 1792, dans l’institution pour malades psychiatriques de York Retreat, en Angleterre. Le pédopsychiatre Boris Levinson est le premier à conceptualiser la médiation animale. Dans son livre Pet-Oriented Child Psychotherapy, en français « Psychothérapie de l'enfant axée sur l'animal de compagnie », il explique qu’au contact de son chien « Jingles », il a constaté des progrès chez un jeune patient autiste. Il en a déduit que l’animal était un catalyseur social.

En France, la médiation animale a été introduite par le vétérinaire Ange Condoret. En 1978, après plusieurs années d’expériences, il définit une nouvelle méthode nouvelle intitulée intervention animale modulée précoce (IAMP), qui a la particularité d’être adaptée pour les enfants.

« On a énormément de preuves qui montrent des apports de la présence animalière, médiée par un professionnel », assure Marine Grandgeorge. « Les animaux apportent énormément de choses sur la santé physique et émotionnelle de l’Homme. »

« On sait que la présence d'un animal va réduire le taux de cortisol, à savoir l’hormone associée au stress », explique Marine Grandgeorge. C’est selon elle une des preuves que posséder un animal de compagnie « déstresse sur le long terme. » Autre hormone mobilisée chez l’humain en présence d’animaux de compagnie, l’ocytocine, à savoir l’hormone de l'attachement et de l’amour. « Il y a des études qui montrent que regarder un chien dans les yeux va permettre de sécréter de l'ocytocine, à la fois chez le maître et chez son chien », indique l’éthologue.

Marine Grandgeorge estime que le contact et les caresses « semblent permettre une plus grande sécrétion d'ocytocine. » La raison étant que « le toucher est très important dans la sécrétion de cette hormone. »

Les bienfaits de la médiation animale ont notamment été observés sur des patients atteints du trouble du spectre de l’autisme (TSA). Selon Marine Grandgeorge, cela s’explique en partie par le « caractère non jugeant » de l’animal. Elle ajoute qu’« il y a des preuves scientifiques que cela leur permet d’améliorer leurs compétences d’interactions sociales, leur reconnaissance des émotions et leur capacité à être plus dans l'interaction. »

De fait, « lorsqu’une personne TSA voit un visage humain, elle ne regarde pas les yeux. Elle cherche d’abord des indices de communication sur la zone basse du visage, comme la bouche ou le nez. » Marine Grandgeorge et ses équipes ont montré que « sur des visages d’animaux, la personne TSA regarde les yeux. » Les chercheurs supposent alors que ces personnes « sont capables d’aller chercher des informations dans les yeux des animaux. » Ce faisant, « elles acquièrent des compétences de compréhension des émotions, des indices communicationnels chez l’animal, et sont capables de les transférer à d’autres être humain », explique l’ethnologue.

Plusieurs associations de Médiation Animale proposent aujourd’hui d’aider des patients dans leur quotidien. C’est par exemple le cas du dispositif Handi'chiens, qui vise à former et à remettre gratuitement des chiens d’assistance pour assister leurs maîtres dans les tâches de la vie quotidienne. Les patients qui en bénéficient se trouvent en général en situation de handicap mental ou physique, mais avec une bonne acuité visuelle. Ils ne sont donc pas à confondre avec les chiens guides, qui aident les personnes atteintes de cécité à se repérer dans l’espace.

Toutefois, le point noir de cette pratique est qu’il n’existe aucun diplôme de médiateur animal reconnu par l’État. « Il n’y a pas de législation en France sur cette pratique […] ce qui peut entraîner des dérives dans certains cas », déplore Marine Grandgeorge.

Pour autant, la médiation animale est « de plus en plus répandue sur le territoire français et à l'international », et elle dispense depuis une quinzaine d’année « de nombreuses preuves d'efficacité […] aussi bien sur des très jeunes publics, sur des personnes âgées, sur des publics fragilisés avec des handicaps physiques ou même des publics de prison », conclut Marine Grandgeorge.

Les Animaux Domestiques - Animation Short Film by Jean Lecointre - 2016 - France

Pow woW - Le chat

Séance 3: Les animaux mal aimés

Comment la littérature et l’imaginaire collectif transforment-ils les animaux détestés en symboles révélateurs de la condition humaine ?

Le saviez-vous?

- Certaines araignées peuvent rester plusieurs mois sans nourriture, et elles régulent ainsi les populations d’insectes, devenant un allié secret de l’homme.

- : Les poux évoluent tellement vite qu’ils « gardent en mémoire » les traitements utilisés contre eux, rendant certaines lices résistantes depuis des siècles.

- Dans certaines cultures, le cochon est considéré impur, mais il est capable de reconnaître son nom et de résoudre des puzzles complexes. Une créature mal aimée mais très intelligente.

( à écouter la veille)

Document 1 : « J'aime l'araignée », Les Contemplations, Livre III, « Les luttes et les rêves », XXVII (1856).

J’aime l’araignée et j’aime l’ortie,

Parce qu’on les hait ;

Et que rien n’exauce et que tout châtie

Leur morne souhait ;

Parce qu’elles sont maudites, chétives,

Noirs êtres rampants ;

Parce qu’elles sont les tristes captives

De leur guet-apens ;

Parce qu’elles sont prises dans leur œuvre ;

Ô sort ! fatals nœuds !

Parce que l’ortie est une couleuvre,

L’araignée un gueux ;

Parce qu’elles ont l’ombre des abîmes,

Parce qu’on les fuit,

Parce qu’elles sont toutes deux victimes

De la sombre nuit.

Passants, faites grâce à la plante obscure,

Au pauvre animal.

Plaignez la laideur, plaignez la piqûre,

Oh ! plaignez le mal !

Il n’est rien qui n’ait sa mélancolie ;

Tout veut un baiser.

Dans leur fauve horreur, pour peu qu’on oublie

De les écraser,

Pour peu qu’on leur jette un œil moins superbe,

Tout bas, loin du jour,

La vilaine bête et la mauvaise herbe

Murmurent : Amour !

Document 2 :Extrait des Chants de Maldoror (chant deuxième) de Lautréamont, 1868

Il existe un insecte que les hommes nourrissent à leurs frais. Ils ne lui doivent rien ; mais, ils le craignent. Celui-ci, qui n'aime pas le vin, mais qui préfère le sang, si on ne satisfaisait pas à ses besoins légitimes, serait capable, par un pouvoir occulte, de devenir aussi gros qu'un éléphant, d'écraser les hommes comme des épis. Aussi faut-il voir comme on le respecte, comme on l'entoure d'une vénération canine, comme on le place en haute estime au-dessus des animaux de la création. On lui donne la tête pour trône, et lui, accroche ses griffes à la racine des cheveux, avec dignité. Plus tard, lorsqu'il est gras et qu'il entre dans un âge avancé, en imitant la coutume d'un peuple ancien, on le tue, afin de ne pas lui faire sentir les atteintes de la vieillesse. On lui fait des funérailles grandioses, comme à un héros, et la bière, qui le conduit directement vers le couvercle de la tombe, est portée, sur les épaules, par les principaux citoyens. Sur la terre humide que le fossoyeur remue avec sa pelle sagace, on combine des phrases multicolores sur l'immortalité de l'âme, sur le néant de la vie, sur la volonté inexplicable de la Providence, et le marbre se referme, à jamais, sur cette existence, laborieusement remplie, qui n'est plus qu'un cadavre. La foule se disperse, et la nuit ne tarde pas à couvrir de ses ombres les murailles du cimetière.

Mais, consolez-vous, humains, de sa perte douloureuse. Voici sa famille innombrable, qui s'avance, et dont il vous a libéralement gratifié, afin que votre désespoir fût moins amer, et comme adouci par la présence agréable de ces avortons hargneux, qui deviendront plus tard de magnifiques poux, ornés d'une beauté remarquable, monstres à allure de sage. Il a couvé plusieurs douzaines d'œufs chéris, avec son aile maternelle, sur vos cheveux, desséchés par la succion acharnée de ces étrangers redoutables. La période est promptement venue, où les œufs ont éclaté. Ne craignez rien, ils ne tarderont pas à grandir, ces adolescents philosophes, à travers cette vie éphémère. Ils grandiront tellement, qu'ils vous le feront sentir, avec leurs griffes et leurs suçoirs.

Vous ne savez pas, vous autres, pourquoi ils ne dévorent pas les os de votre tête, et qu'ils se contentent d'extraire, avec leur pompe, la quintessence de votre sang. Attendez un instant, je vais vous le dire : c'est parce qu'ils n'en ont pas la force. Soyez certains que, si leur mâchoire était conforme à la mesure de leurs vœux infinis, la cervelle, la rétine des yeux, la colonne vertébrale, tout votre corps y passerait. Comme une goutte d'eau. Sur la tête d'un jeune mendiant des rues, observez, avec un microscope, un pou qui travaille ; vous m'en donnerez des nouvelles. Malheureusement ils sont petits, ces brigands de la longue chevelure. Ils ne seraient pas bons pour être conscrits; car, ils n'ont pas la taille nécessaire exigée par la loi. Ils appartiennent au monde lilliputien de ceux de la courte cuisse, et les aveugles n'hésitent pas à les ranger parmi les infiniment petits. Malheur au cachalot qui se battrait contre un pou. Il serait dévoré en un clin d'œil, malgré sa taille. Il ne resterait pas la queue pour aller annoncer la nouvelle. L'éléphant se laisse caresser. Le pou, non. Je ne vous conseille pas de tenter cet essai périlleux. Gare à vous, si votre main est poilue, ou que seulement elle soit composée d'os et de chair. C'en est fait de vos doigts. Ils craqueront comme s'ils étaient à la torture. La peau disparaît par un étrange enchantement. Les poux sont incapables de commettre autant de mal que leur imagination en médite. Si vous trouvez un pou dans votre route, passez votre chemin, et ne lui léchez pas les papilles de la langue. Il vous arriverait quelque accident Cela s'est vu.

Document 3

Document complémentaire: « Maman », Louise Bourgeois, 1999

Exposée au musée Guggenheim à Bilbao, cette œuvre de 9mètres de haut représente un animal récurrent dans l'oeuvre de Louise Bourgeois ( 1911-2010) : l'araignée. L'artiste présente sa création comme un hommage à sa mère, ancienne tisseuse, tout en mettant en évidence , par son titre, la dualité de la maternité : protection et prédation, force et fragilité. En effet, l'araignée utilise son fil pour fabriquer un cocon mais aussi pour capturer ses proies.

Document complémentaire :

L'historien Michel Pastoureau explique comment mieux comprendre ces animaux mal aimés et célèbres qui ont accompagné l’histoire de l’Occident , interview sur France Inter, 2020.

( https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/grand-bien-vous-fasse/ces-animaux-mal-aimes-de-l-histoire-5979349)

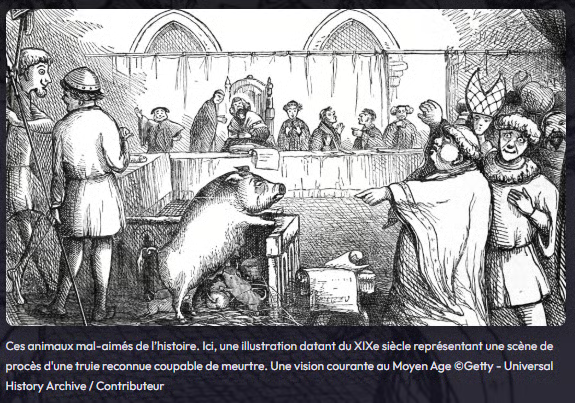

Le loup, l’ours, le cochon, le corbeau, et le pangolin dans l’histoire immédiate. Tous auront été victimes, à un moment de l'histoire, de la représentation de l'homme qui a souvent fait d'eux les agents propagateurs d'un certain nombre de leurs maux. Tel un miroir des peurs que les hommes ont bien voulu leur prêter.

La crise du coronavirus a mis en lumière le rôle de bouc-émissaire joué par certains animaux… En l’espèce le pangolin, accusé d’être l’un des agents propagateurs du Covid-19, de l’animal vers l’homme…

Tout au long de l’histoire, des animaux furent incriminés dans des épidémies, catastrophes et autres calamités… À tort, quand le corbeau est réputé porter malheur, ou à raison, quand la science nous apprend que la puce du rat transmet la peste…

Des animaux voués aux gémonies

Michel Pastoureau : "À l'époque, le bestiaire est assez restreint, il s'agit en premier lieu d'animaux jugés "supérieurs" par la culture médiévale et du début de l'époque moderne. Ceux-là sont comme des animaux-individus (cochon...) conduits au tribunal jugés par la justice civile. Ce sont essentiellement de gros mammifères domestiques.

Puis il y a une deuxième catégorie dénoncée, ce sont les rongeurs, les insectes, la vermine qui détruisent les récoltes, susceptibles d'envahir un terroir. Ceux-là sont jugés par la justice ecclésiastique.

L'origine des expressions animales

Ces pratiques deviennent fréquentes à partir du début de l'époque moderne. À partir du XVIe siècle, on fait surtout des comparaisons, ce sont des métaphores entre tel comportement humain et l'animal lui-même.

Cela devient vraiment péjoratif au XVIIe siècle, qui devient très cruel envers le monde animal, c'est un siècle qui n'aime pas beaucoup les animaux.

Des procès d'animaux : "le cochon comme l'égal de l'homme et de ses vices"

Ils sont censés avoir une âme et être capable de comprendre ce qu'est le bien et le mal. On cherche à les rendre responsables de leurs actes. À l'époque, l'animal avait une responsabilité civique. Parmi les animaux intelligents, il y a le cochon. Neuf fois sur dix, il s'agit de cochons, pour des raisons matérielles : ils sont vagabonds, ils occasionnent des accidents, ils pillent des jardins, des boutiques…

Le christianisme dévalorise le cochon en lui attribuant un assez grand nombre de vices. Sur les sept péchés capitaux, il en a quatre qui lui reviennent. On lui en ajoute un cinquième à l'époque moderne : la luxure.

Il est surtout coupable d'être l'animal le plus semblable à l'être humain

Les procès en sorcellerie : les loups, les chats, les corbeaux, les chouettes...

La sorcellerie est surtout une affaire de l'Europe moderne, pas de l'Europe médiévale. Il y a un bestiaire du diable qui se met en place assez tôt. Ce sont soit des animaux qui ont des mœurs nocturnes comme le chat, le renard, la chouette qui sont donc diaboliques. Ce sont des animaux qui ont un pelage rayé, un pelage roux ou un pelage sombre, un plumage vert. Ce sont des couleurs qui ont à voir avec les esprits du mal. Ce bestiaire du diable est d'ailleurs assez abondant. On les accuse d'avoir tel ou tel démon d'introduit en eux, voire le diable lui-même.

Quand la représentation des animaux interroge l'imaginaire de l'époque

L'histoire des rapports entre l'homme et l'animal est devenu un sujet carrefour dans la compréhension des sciences humaines.

On s'aperçoit que l'animal touche à tous les problèmes de la vie en société

Il aide à comprendre la sensibilité, les systèmes de valeurs, les modes d'émotions, les superstitions, les croyances d'une époque".

Georges Brassens : Les oiseaux de passage

Séance 4 : Les animaux de ferme : travail, nourriture, éthique

Comment la relation aux animaux d’élevage questionne-t-elle notre rapport à l’alimentation et à l’éthique ?

Le saviez-vous?

- Les vaches ont des préférences sociales et peuvent former des amitiés ; elles stressent si elles sont séparées de leurs compagnes.

- Les poules peuvent compter jusqu’à 6 et se souvenir des individus humains qu’elles connaissent.

- Les cochons sont très sensibles aux émotions des autres cochons et peuvent se montrer empathiques envers un compagnon en détresse.

(Parcours de lecture dans les œuvres de Zola : La terre / Le ventre de Paris)

(Parcours de lecture dans les œuvres de Zola : La terre / Le ventre de Paris)

Objectifs

- Lire et comparer des textes littéraires (Zola) et argumentatifs (article militant).

- Comprendre les représentations variées des animaux de la ferme.

- Réfléchir à l’écart entre imaginaire et réalité.

- S’entraîner à l’analyse et à la prise de position.

Document 1 : La terre, Zola, 1887

Les tondeurs s’étaient installés sous un des hangars, dans un angle de la cour. Il alla se planter devant eux, les regarda.

Ils étaient cinq, des gaillards efflanqués et jaunes, accroupis, avec leurs grands ciseaux d’acier luisant. Le berger, qui apportait les brebis, les quatre pieds liés, pareilles à des outres, les rangeait sur la terre battue du hangar, où elles ne pouvaient plus que lever la tête, en bêlant. Et, lorsqu’un des tondeurs en saisissait une, elle se taisait, s’abandonnait, ballonnée par l’épaisseur de sa fourrure, que le suint et la poussière cuirassaient d’une croûte noire. Puis, sous la pointe rapide des ciseaux, la bête sortait de la toison comme une main nue d’un gant sombre, toute rose et fraîche, dans la neige dorée de la laine intérieure. Serrée entre les genoux d’un grand sec, une mère, posée sur le dos, les cuisses écartées, la tête relevée et droite, étalait son ventre, qui avait la blancheur cachée, la peau frissonnante d’une personne qu’on déshabille. Les tondeurs gagnaient trois sous par bête, et un bon ouvrier pouvait en tondre vingt à la journée.

- Observer le vocabulaire (détails concrets, métaphores corporelles).

- Question : Comment Zola humanise-t-il les bêtes et en même temps les réduit-il à une fonction productive ?

Document 2 : La terre, Zola, 1887

— Pourvu que la Coliche ne vêle pas en même temps que moi ! répétait Lise chaque matin.

Et, traînant son ventre énorme, Lise s’oubliait dans l’étable, à regarder d’un œil inquiet la vache, dont le ventre, lui aussi, avait grossi démesurément. Jamais bête ne s’était enflée à ce point, d’une rondeur de futaille, sur ses jambes devenues grêles. Les neuf mois tombaient juste le jour de la Saint-Fiacre, car Françoise avait eu le soin d’inscrire la date où elle l’avait menée au taureau. Malheureusement, c’était Lise qui, pour son compte, n’était pas certaine, à quelques jours près. Cet enfant-là avait poussé si drôlement, sans qu’on le voulût, qu’elle ne pouvait savoir. Mais ça taperait bien sûr dans les environs de la Saint-Fiacre, peut-être la veille, peut-être le lendemain. Et elle répétait, désolée :

— Pourvu que la Coliche ne vêle pas en même temps que moi !… Ça en ferait, une affaire ! Ah ! bon sang ! nous serions propres !On gâtait beaucoup la Coliche, qui était depuis dix ans dans la maison. Elle avait fini par être une personne de la famille. Les Buteau se réfugiaient près d’elle, l’hiver, n’avaient pas d’autre chauffage que l’exhalaison chaude de ses flancs. Et elle-même se montrait très affectueuse, surtout à l’égard de Françoise. Elle la léchait de sa langue rude, à la faire saigner, elle lui prenait, du bout des dents, des morceaux de sa jupe, pour l’attirer et la garder toute à elle. Aussi la soignait-on davantage, à mesure que le vêlage approchait : des soupes chaudes, des sorties aux bons moments de la journée, une surveillance de chaque heure. Ce n’était pas seulement qu’on l’aimât, c’étaient aussi les cinquante pistoles qu’elle représentait, le lait, le beurre, les fromages, une vraie fortune, qu’on pouvait perdre, en la perdant.

Document 3 : Le ventre de Paris, Zola, 1873

Ce fut à la triperie qu’ils firent connaissance de Claude Lantier. Ils y allaient chaque jour, avec le goût du sang, avec la cruauté de galopins s’amusant à voir des têtes coupées. Autour du pavillon, les ruisseaux coulent rouges ; ils y trempaient le bout du pied, y poussaient des tas de feuilles qui les barraient, étalant des mares sanglantes. L’arrivage des abats dans des carrioles qui puent et qu’on lave à grande eau les intéressait. Ils regardaient déballer les paquets de pieds de mouton qu’on empile à terre comme des pavés sales, les grandes langues roidies montrant les déchirements saignants de la gorge, les cœurs de bœuf solides et décrochés comme des cloches muettes. Mais ce qui leur donnait surtout un frisson à fleur de peau, c’étaient les grands paniers qui suent le sang, pleins de têtes de moutons, les cornes grasses, le museau noir, laissant pendre encore aux chairs vives des lambeaux de peau laineuse ; ils rêvaient à quelque guillotine jetant dans ces paniers les têtes de troupeaux interminables. Ils les suivaient jusqu’au fond de la cave, le long des rails posés sur les marches de l’escalier, écoutant le cri des roulettes de ces wagons d’osier, qui avaient un sifflement de scie. En bas, c’était une horreur exquise. Ils entraient dans une odeur de charnier, ils marchaient au milieu de flaques sombres, où semblaient s’allumer par instants des yeux de pourpre ; leurs semelles se collaient, ils clapotaient, inquiets, ravis de cette boue horrible. Les becs de gaz avaient une flamme courte, une paupière sanguinolente qui battait. Autour des fontaines, sous le jour pâle des soupiraux, ils s’approchaient des étaux. Là, ils jouissaient, à voir les tripiers, le tablier roidi par les éclaboussures, casser une à une les têtes de moutons, d’un coup de maillet. Et ils restaient pendant des heures à attendre que les paniers fussent vides, retenus par le craquement des os, voulant voir jusqu’à la fin arracher les langues et dégager les cervelles des éclats des crânes. Parfois, un cantonnier passait derrière eux, lavant la cave à la lance ; des nappes ruisselaient avec un bruit d’écluse, le jet rude de la lance écorchait les dalles, sans pouvoir emporter la rouille ni la puanteur du sang.

- Question : Quels procédés d’écriture soulignent l’horreur mais aussi la fascination pour la mort animale ?

Document 4 : "Les animaux de la ferme, un mythe soigneusement entretenu", Enfant Végé, sophieso , 2014

S'il y a un mythe qui m'agace, c'est bien celui de "la ferme", omniprésent dans les jeux et livres destinés aux enfants. Voici ma réflexion sur le sujet, parue dans le numéro 115 d'Alternatives végétariennes (mars-mai 2014), et qui a même eu l'honneur d'être annoncée en couverture

Avec les moyens de transport et les objets du quotidien, les animaux de la ferme constituent l’un des thèmes omniprésents dans la vie des enfants en bas âge. Livres, Duplos et Playmobils, jouets en bois, chansons, jeux de société, décorations de chambre, dessins animés, coloriages, semaines thématiques… La ferme est un sujet incontournable et, semble-t-il, particulièrement apprécié des enfants qui connaissent très vite les moutons, vaches et cochons par leur nom, et sont capables de reconnaître leurs cris, souvent sans jamais les avoir vus en vrai. Tout cela serait très bien… si la ferme n’était pas aujourd’hui un mensonge pur et simple à destination des enfants. Et autrement plus grave que le Père Noël… puisque la vérité ne leur sera jamais révélée, soit que les adultes y croient encore, soit qu’ils cherchent à protéger soigneusement l’illusion ! Quand j’étais petite, mes grands-parents possédaient encore une ferme avec un potager, six ou sept vaches et un poulailler. Je ne dis pas qu’il n’existe plus aujourd’hui dans nos pays, de petit paysan possédant un cochon, une chèvre, trois poules et une vache (pour faire comme dans les livres) qu’il traite avec amour. On trouve même des fermes pédagogiques, plus précisément dites « d’animation », créées spécialement pour offrir aux enfants un contact avec ces animaux, dont ils sont trop souvent privés surtout quand ils grandissent en ville . Mais clairement, la ferme aujourd’hui n’EXISTE PLUS et surtout, ce n’est pas de là que viennent les produits animaux consommés en masse. Car les fermes d’animation, qui sont sûrement les seules à se rapprocher un peu de l’image idyllique des livres d’enfants, ne possèdent par définition que « peu ou pas de production agricole commercialisée » . Je ne nie pas qu’il est bon d’apprendre aux enfants d’où viennent les œufs, le lait et la viande (ce dernier point étant souvent étrangement passé sous silence), et que pour cela on ait besoin de simplifier les choses ou même pour les plus petits, de recourir à une réalité ancienne, tout comme les trains représentés dans les livres pour tout-petits sont des locomotives à vapeur, sans doute jugées plus mignonnes. Mais souvent, on présente les choses comme si la vache nous « donnait » son lait et la poule ses œufs ; et on continue à entretenir le mythe, même une fois que l’enfant serait en âge de comprendre, de la petite ferme où les animaux heureux nous fournissent tranquillement en viande, lait et œufs. La plupart des adultes, pour ne pas dire tous, est bien consciente de ce mensonge. Alors pourquoi continuer à propager cette image fausse et périmée ? Quelle est son utilité ? Qu’essaie-t-on de transmette aux enfants ? Je pense que dans le fond, les adultes essaient avant tout de se donner bonne conscience en se persuadant que la société traite bien les animaux. A force de voir des représentations de petites fermes partout, on finit par y croire et par oublier la réalité de l’élevage industriel. De plus, ce mensonge est très utile pour étouffer l’éventuel malaise de l’enfant au moment où il se rend compte que la viande est un morceau d’animal, animal qu’on lui a pourtant appris à aimer, voire pour la plupart d’annuler ce malaise avant même qu’il se manifeste, puisqu’on leur a toujours répété que tout va bien et que les animaux sont heureux de donner des parties d’eux-mêmes. Bizarrement, alors que les reportages animaliers et livres documentaires abondent sur la faune sauvage ou les animaux de compagnie, on n’en trouve presque aucun sur les animaux dits « de ferme » dont on parle pourtant si volontiers, comme s’il ne fallait pas risquer de bousculer l’image sympathique et simplette dont ils jouissent dans l’imaginaire collectif en leur attribuant une forme d’intelligence ou de sensibilité. Il serait en effet difficile de continuer à les considérer comme les machines à produire qu’on les a fait devenir… Enfin, cette omniprésence du thème de « la ferme », cette banalisation même dans l’univers enfantin alors que la ferme est invisible au quotidien (et pour cause), sert assurément à justifier et à entretenir l’idée selon laquelle il serait nécessaire de consommer des produits animaux. Et si inversement cette dernière croyance était plus largement remise en question, nul doute que des parents seraient soulagés de ne plus avoir besoin de faire « gober » le mythe de la ferme (et ses produits) à leurs enfants ! Pour ne plus avoir à mentir à ses enfants sur le sujet de ces animaux, omniprésents de manière indirecte dans notre société, comment faire ? Des jouets et des livres qui représenteraient plus fidèlement la réalité seraient-ils une solution ? Récemment, la boîte Playmobil « Abri avec veau et fermière », composée d’un veau dans son box individuel, a déclenché une vague de protestation des défenseurs des animaux auprès de l’entreprise Playmobil, accusée d’encourager ainsi, avec les boîtes zoo, chasseur et corrida (cette dernière n’étant pas disponible en France), l’exploitation des animaux et de la rendre normale aux yeux des enfants. Il est vrai que la stupéfiante description du jouet va clairement dans ce sens : « Avec les panneaux solaires sur le toit, l'abri pour le veau et le silo rempli de nourriture, Playmobil associe une vie à la ferme idyllique avec une agriculture moderne » Idyllique… sauf pour les animaux. Et pourtant, ce jouet a au moins le mérite, à mon sens, de ne pas cacher la vérité, à savoir que le bébé veau est enfermé et privé de sa mère. Mais combien d’enfants le remarqueront et poseront la question à leurs parents ? Et quelle sera la réponse ? Si je n’ai pas réussi à épargner à mes enfants les livres sur la ferme, en revanche j’évite les jouets représentant une ferme avec ses outils d’exploitation, et les livres sont l’occasion de leur expliquer la réalité : non, le cochon n’a pas envie d’être mangé, la poule ne nous donne pas ses œufs et le lait est pour le bébé veau. Simple et logique ! Enfin, sur la réalité de « la ferme » aujourd’hui, il existe un précieux livre pour enfants qui parle de manière adaptée à leur âge de l’élevage industriel et des raisons de refuser les produits animaux, il s’agit de Ne nous mangez pas ! de Ruby Roth, désormais traduit en français. Car si nous voulons un monde meilleur pour nos enfants, il est de notre responsabilité de leur dire la vérité afin de les aider à devenir des adultes - et des consommateurs - avertis et respectueux de tous les êtres vivants.

- Identifiez la thèse

- Question : En quoi ce discours s’oppose-t-il à la vision des textes de Zola ?

Document 5

Réflexion critique

D’après vous, que révèlent ces documents sur la place que les humains donnent aux animaux de la ferme ?

Séance 5 : Les animaux sauvages

Quelle image donnons-nous des animaux sauvages, et que révèle-t-elle de notre besoin de les contrôler?

Le saviez-vous?

- Les éléphants peuvent rester près d’un compagnon mort pendant plusieurs jours et exhibent des comportements ressemblant à un deuil.

- Les corbeaux peuvent fabriquer des outils, se souvenir des visages humains et même planifier des pièges pour se nourrir… ils sont considérés comme plus intelligents que certains primates.

- Les lions femelles, qui font la chasse, ont des stratégies de coopération très fines et répartissent la nourriture selon des règles sociales complexes, presque comme une « éthique » interne à leur groupe.

Pierre Perret "Ouvrez la cage aux oiseaux" (live officiel) | Archive INA

séance 6 : La métamorphose et la porosité humain-animal

En quoi les métamorphoses et représentations hybrides révèlent-elles l’ambivalence de nos rapports aux animaux ?

Le saviez-vous?

La thérianthropie ou zooanthropie est la transformation d'un être humain en animal[1], de façon complète ou partielle, aussi bien que la transformation inverse dans le cadre mythologique et spirituel concerné. Ce thème très ancien plonge ses racines dans le chamanisme et apparaît sur d'anciens dessins dans des grottes préhistoriques, comme la grotte des Trois-Frères en Ariège[2], il s'exprime aussi à travers de nombreuses légendes, comme celles du nahualisme ou de la lycanthropie. En ce qui concerne l'étude culturelle, mythologique et anthropologique, la thérianthropie décrit un personnage qui partage des traits humains avec des capacités ou des traits empruntés à d'autres animaux. L'exemple le mieux connu est celui du lycanthrope (qui inclut le loup-garou européen), un hybride mi-homme mi-loup, mais il n'est pas le seul car la quasi-totalité des dieux égyptiens, possédant des têtes animales ou possédant la capacité de se changer en de tels animaux, sont aussi des thérianthropes. ( Wikipedia)

Document 1: "Actéon" , Les métamorphoses, Ovide, Traduction (légèrement adaptée) de G.T. Villenave, Paris, 1806

Actéon (III, 138-252)

Tu l'éprouvas, Cadmus, au sein de tes prospérités, lorsque ton fils vint causer tes premières douleurs. Il fut changé en cerf, et ses chiens de son sang s'abreuvèrent; mais il n'était point coupable : le hasard seul le perdit. Une erreur pouvait-elle donc le rendre criminel ?

[143] Le Cithéron était couvert du sang et du carnage des hôtes des forêts. Déjà le soleil, également éloigné de l'orient et de l'occident, rétrécissait les ombres, lorsque le jeune Actéon rassemble les Thébains que l'ardeur de la chasse avait emportés loin de lui : "Compagnons, leur dit-il, nos toiles et nos javelots sont teints du sang des animaux. C'en est assez pour aujourd'hui. Demain, dès que l'Aurore sur son char de pourpre ramènera le jour, nous reprendrons nos travaux. Maintenant que le soleil brûle la terre de ses rayons, pliez vos filets noueux, détendez vos toiles, et livrez-vous au repos." Soudain les Thébains obéissent, et leurs travaux sont suspendus.

Non loin était un vallon couronné de pins et de cyprès. On le nomme Gargaphie, et il est consacré à Diane, déesse des forêts. Dans le fond de ce vallon est une grotte silencieuse et sombre, qui n'est point l'ouvrage de l'art. Mais la nature, en y formant une voûte de pierres ponces et de roches légères, semble avoir imité ce que l'art a de plus parfait. À droite coule une source vive, et son onde serpente et murmure sur un lit de gazon. C'est dans ces limpides eaux que la déesse, fatiguée de la chasse, aimait à baigner ses modestes attraits. Elle arrive dans cette retraite solitaire. Elle remet son javelot, son carquois, et son arc détendu à celle de ses nymphes qui est chargée du soin de les garder. Une seconde nymphe détache sa robe retroussée; en même temps deux autres délacent sa chaussure; et Crocalé, fille du fleuve Isménus, plus adroite que ses compagnes, tresse et noue les cheveux épars de la déesse pendant que les siens flottent encore sur son sein. Néphélé, Hyalé, Rhanis, Psécas, et Phialé épanchent sur le corps de Diane les flots limpides jaillissant de leurs urnes légères.

[173] Tandis que Diane se baigne dans la fontaine de Gargaphie, Actéon errant d'un pas incertain dans ce bocage qui lui est inconnu, arrive dans l'enceinte sacrée, entraîné par le destin qui le conduit. À peine est-il entré dans la grotte où coule une onde fugitive, que les nymphes l'apercevant, frémissent de paraître nues, frappent leur sein, font retentir la forêt de leurs cris, et s'empressent autour de la déesse pour la dérober à des yeux indiscrets. Mais, plus grande que ses compagnes, la déesse s'élevait de toute la tête au-dessus d'elles. Tel que sur le soir un nuage se colore des feux du soleil qui descend sur l'horizon; ou tel que brille au matin l'incarnat de l'aurore naissante, tel a rougi le teint de Diane exposée sans voiles aux regards d'un mortel. Quoique ses compagnes se soient en cercle autour d'elles rangées, elle détourne son auguste visage. Que n'a-t-elle à la main et son arc et ses traits rapides ! À leur défaut elle s'arme de l'onde qui coule sous ses yeux; et jetant au front d'Actéon cette onde vengeresse, elle prononce ces mots, présages d'un malheur prochain :

[192] "Va maintenant, et oublie que tu as vu Diane dans le bain. Si tu le peux, j'y consens". Elle dit, et soudain sur la tête du prince s'élève un bois rameux; son cou s'allonge; ses oreilles se dressent en pointe; ses mains sont des pieds; ses bras, des jambes effilées; et tout son corps se couvre d'une peau tachetée. À ces changements rapides la déesse ajoute la crainte. Il fuit; et dans sa course il s'étonne de sa légèreté. À peine dans une eau limpide a-t-il vu sa nouvelle figure : Malheureux que je suis ! voulait-il s'écrier; mais il n'a plus de voix. Il gémit, et ce fut son langage. De longs pleurs coulaient sur ses joues, qui n'ont plus leur forme première. Hélas ! il n'avait de l'homme conservé que la raison. Que fera cet infortuné ? retournera-t-il au palais de ses pères ? la honte l'en empêche. Ira-t-il se cacher dans les forêts ? la crainte le retient. Tandis qu'il délibère, ses chiens l'ont aperçu. Mélampus, né dans la Crète, et l'adroit Ichnobates, venu de Sparte, donnent par leurs abois le premier signal. Soudain, plus rapides que le vent, tous les autres accourent. Pamphagos, et Dorcée, et Oribasos, tous trois d'Arcadie; le fier Nébrophonos, le cruel Théron, suivi de Lélaps; le léger Ptérélas, Agré habile à éventer les traces du gibier; Hylée, récemment blessé par un sanglier farouche; Napé engendrée d'un loup; Péménis, qui jadis marchait à la tête des troupeaux; Harpyia, que suivent ses deux enfants; Ladon, de Sicyone, aux flancs resserrés; et Dromas, Canaché, Sticté, Tigris, Alcé, et Leucon, dont la blancheur égale celle de la neige; et le noir Asbolus, et le vigoureux Lacon; le rapide Aello et Thoüs; Lyciscé, et son frère le Cypriote; Harpalos, au front noir tacheté de blanc; Mélanée, Lachné, au poil hérissé; Labros, Agriodos, et Hylactor, à la voix perçante, tous trois nés d'un père de Crète et d'une mère de Laconie; et tous les autres enfin qu'il serait trop long de nommer.

[225] Cette meute, emportée par l'ardeur de la proie, poursuit Actéon, et s'élance à travers les montagnes, à travers les rochers escarpés ou sans voie. Actéon fuit, poursuivi dans ces mêmes lieux où tant de fois il poursuivit les hôtes des forêts. Hélas ! lui-même il fuit ses fidèles compagnons; il voudrait leur crier : "Je suis Actéon, reconnaissez votre maître". Mais il ne peut plus faire entendre sa voix. Cependant d'innombrables abois font résonner les airs. Mélanchétès lui fait au dos la première blessure; Thérodamas le mord ensuite; Orésitrophos l'atteint à l'épaule. Ils s'étaient élancés les derniers à sa poursuite, mais en suivant les sentiers coupés de la montagne, ils étaient arrivés les premiers. Tandis qu'ils arrêtent le malheureux Actéon, la meute arrive, fond sur lui, le déchire, et bientôt sur tout son corps il ne reste aucune place à de nouvelles blessures. Il gémit, et les sons plaintifs qu'il fait entendre, s'ils différent de la voix de l'homme, ne ressemblent pas non plus à celle du cerf. Il remplit de ses cris ces lieux qu'il a tant de fois parcourus; et, tel qu'un suppliant, fléchissant le genou, mais ne pouvant tendre ses bras, il tourne en silence autour de lui sa tête languissante.

[242] Cependant ses compagnons, ignorant son triste destin, excitent la meute par leurs cris accoutumés; ils cherchent Actéon, et le croyant éloigné de ces lieux, ils l'appellent à l'envi, et les bois retentissent de son nom. L'infortuné retourne la tête. On se plaignait de son absence; on regrettait qu'il ne pût jouir du spectacle du cerf à ses derniers abois. Il n'est que trop présent; il voudrait ne pas l'être; il voudrait être témoin, et non victime. Mais ses chiens l'environnent; ils enfoncent leurs dents cruelles dans tout son corps, et déchirent leur maître caché sous la forme d'un cerf. Diane enfin ne se crut vengée que lorsque, par tant de blessures, l'affreux trépas eut terminé ses jours.

Document 2 : La métamorphose, Kafka ( incipit), 1915

En se réveillant un matin après des rêves agités, Gregor Samsa se retrouva, dans son lit, métamorphosé en un monstrueux insecte. Il était sur le dos, un dos aussi dur qu’une carapace, et, en relevant un peu la tête, il vit, bombé, brun, cloisonné par des arceaux plus rigides, son abdomen sur le haut duquel la couverture, prête à glisser tout à fait, ne tenait plus qu’à peine. Ses nombreuses pattes, lamentablement grêles par comparaison avec la corpulence qu’il avait par ailleurs, grouillaient désespérément sous ses yeux.

« Qu’est-ce qui m’est arrivé ? » pensa-t-il. Ce n’était pas un rêve. Sa chambre, une vraie chambre humaine, juste un peu trop petite, était là tranquille entre les quatre murs qu’il connaissait bien. Au-dessus de la table où était déballée une collection d’échantillons de tissus – Samsa était représentant de commerce – on voyait accrochée l’image qu’il avait récemment découpée dans un magazine et mise dans un joli cadre doré. Elle représentait une dame munie d’une toque et d’un boa tous les deux en fourrure et qui, assise bien droite, tendait vers le spectateur un lourd manchon de fourrure où tout son avant-bras avait disparu.

Le regard de Gregor se tourna ensuite vers la fenêtre, et le temps maussade – on entendait les gouttes de pluie frapper le rebord en zinc – le rendit tout mélancolique. « Et si je me rendormais un peu et oubliais toutes ces sottises ? » se dit-il ; mais c’était absolument irréalisable, car il avait l’habitude de dormir sur le côté droit et, dans l’état où il était à présent, il était incapable de se mettre dans cette position.

Quelque énergie qu’il mît à se jeter sur le côté droit, il tanguait et retombait à chaque fois sur le dos. Il dut bien essayer cent fois, fermant les yeux pour ne pas s’imposer le spectacle de ses pattes en train de gigoter, et il ne renonça que lorsqu’il commença à sentir sur le flanc une petite douleur sourde qu’il n’avait jamais éprouvée.

DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES : https://www.radiofrance.fr/franceinter/pourquoi-avons-nous-tendance-a-oublier-que-l-humain-est-un-animal-comme-les-autres-9305205

L'éthologue Jessica Serra explique pourquoi il est essentiel de reconsidérer notre animalité, de repenser nos rapports avec le monde animal et de rompre avec un système de croyance millénaire qui nous a conduit à nous distinguer d'eux en tant qu'humains. Alors que nous sommes des animaux comme les autres.

« L'homme n'est pas le seul animal qui pense, mais c'est le seul qui pense qu'il n'est pas un animal « ,le paléontologue Pascal Picq

Jessica Serra a étudié ce qui nous rapprochait le plus des animaux et il y a beaucoup de choses à dire. Car nous faisons nous-mêmes partie du monde animal. Pourtant, quand on se regarde dans le miroir, on se voit différent car nous avons été éduqué en ce sens. Nous sommes convaincus de notre suprématie et de nos différences avec l'animal. Il faut y voir le résultat d'un système de pensée qui régit notre éducation depuis les origines de la civilisation antique.

À tel point que nous prenons mal l'idée d'être assimilé à un animal.

C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le livre L'origine des espèces de Darwin, publié en 1859, dérange toujours autant. Parce que, comme l'explique l'éthologue, "aujourd'hui, si vous dites à quelqu'un qu'il est un animal, sa réaction sera rarement positive. L'idée d'être assimilé à un singe ou à un autre animal, c'est quelque chose d'absolument dérangeant parce qu'on est convaincu, au départ, d'être plus que cela, conformément surtout à nos croyances, notre éducation qui tendent à nous élever et à nous sentir supérieur aux autres animaux".

En réalité, notre condition animale a le don de nous ramener à notre condition de mortels, d'êtres finis et déterminés. Et on espère être bien plus que cela.

Pourtant, comme les autres animaux, nous continuons à être dominés par les lois de l'évolution

On est un petit bourgeon sur un grand arbre évolutif de la vie et on continue nous aussi à être assujettis aux lois de l'évolution.

Nous oublions de nous réinscrire dans le cadre de nos origines animales primitives et manquons donc de considérer l'animal et la nature comme il se doit : l'homme moderne ne descend pas d'une lignée qui commencerait avec un ancêtre commun, pour arriver à l'humain redressé et fier que nous sommes aujourd'hui. Nous ne sommes pas si extraordinaires par rapport aux autres animaux.

L'homme est un singe et il est issu de croisements multiples comme tous les autres animaux du monde animal.

On aurait pu croiser, il y a à peu près 40 000 ans, des hommes de Néandertal, des hommes de Florès ou des hommes de Denizova. D'autres espèces ont coexisté avec le Sapiens, et nous sommes, comme les autres animaux, l'héritage de ce croisement d'espèces aux multiples gènes.

Nos enfants sont, par exemple à chaque génération, une nouvelle version de l'être humain. On a tendance à l'oublier parce que l'être humain a fini par se soustraire aux pressions évolutives".

Je pense donc… je ne suis pas un animal : les contradictions de "l'animal savant"

C'est quand nous avons voulu nous arracher à notre condition de simples mortels, à notre condition naturelle, que nous avons pris conscience de notre humanité et de notre place singulière sur notre planète.

Ce moment-clé de notre évolution, Jessica Serra le renvoie à "la naissance de la spiritualité car on a ressenti le besoin de conjurer nos angoisses existentielles, nous sommes devenus des êtres culturels et avons dû inventer un autre monde aux rapports différents avec nos semblables du monde animal.

Ce moment-clé de la naissance de l'humanité, qui consiste en une projection de la pensée vers le domaine de l'imaginaire, du langage, a fini par progresser au point que nous autres "animaux savants", nous sommes différenciés des autres animaux".

De Sapiens à l'Égypte antique : quand l'humain et l'animal ne firent qu'un.Les représentations animales étaient omniprésentes depuis les peintures pariétales jusqu'aux pratiques religieuses polythéistes de l'époque antique. Avec les animaux, Sapiens se situait dans un rapport horizontal et non pas hiérarchique.

Jessica Serra : "L'homme de la préhistoire ne concevait pas du tout de la même manière sa relation aux animaux par rapport au système de pensée qui est le nôtre aujourd'hui.

Les vestiges archéologiques (les grottes ornées) parlent d'eux-mêmes. On a pu y observer une surreprésentation de l'animal avec un grand nombre d'espèces très finement représentées. Quand l'homme, lui, ne se représentait que très peu. Et lorsqu'il se représentait, il se représentait sous une forme hybride, comme un être thérianthrope représenté à la fois avec un corps d'homme et une tête d'animal. Ces figures animales permettaient de faire transiter les esprits du monde de l'invisible vers le monde du visible.

La relation à l'animal était extrêmement importante parce que l'animal occupait une place centrale dans l'existence humaine.

Même si la chasse était de coutume, on entretenait un rapport respectueux pensé comme un équilibre au niveau du transfert des esprits : lorsqu'on tuait un animal, on n'éprouvait pas forcément du plaisir à le tuer. Les Égyptiens avaient des dieux qui avaient exclusivement des caractéristiques anthropomorphes".

S'affranchir de l'animal qui est en nous : un héritage de la Grèce antique…

C'est à cette époque-là qu'une grande transition s'opère puisque l'éthologue précise que "les 12 dieux de l'Olympe n'ont plus aucune caractéristique animale. Les divinités mi-humaines et mi-animales ne symbolisent plus l'appartenance à un grand tout spirituel. Les représentations hybrides sont désormais perçues comme des monstres, à l'image du Minotaure (cet homme à tête de taureau qui se nourrit de chair humaine) qu'il faut enfermer dans un labyrinthe. Ou encore le sphinx au corps de lion ailé et à la tête de femme qui ravage les champs.

C'est un nouveau système de croyances centré sur l'homme à partir duquel débute le long processus d'enfouissement de la bête en soi.

Le philosophe du IVe siècle av J.-C. Aristote impose sa vision utilitariste de la nature comme des animaux et y voit une création au service de l'humanité. Une vision vouée à s'inscrire durablement jusqu'à aujourd'hui".

Les religions monothéistes et la pensée cartésienne normalisent ce rapport.

Héritage sur lequel les religions monothéistes vont bientôt s'appuyer pour avoir définitivement raison d'un rapport de respect entre l'homme et l'animal que nous ne retrouverions plus jamais. Jessica Serra explique que "les grands monothéismes enfoncent le clou et enlèvent au monde vivant, sa sacralité par rapport à l'humain :

La nature et les animaux ont été créés pour l'homme. Seul l'homme bénéficie d'une âme divine qui le différencie du reste de la nature.

Jessica Serra : "On vit toujours largement avec cette idée que tout ce qui nous entoure aurait été créé pour l'humain, qui aurait un droit de domination sur les animaux, sur le vivant de manière générale.

D'ailleurs, au Moyen Âge, beaucoup d'animaux sont diabolisés, à l'instar du cochon. Ensuite, au XVIIe siècle, si le philosophe et mathématicien René Descartes affirme que l'animal peut-être doté de sensibilités, il reste considéré comme inférieur aux humains car, selon lui, l'absence de langage et de pensée le différencie…"

"En tant qu'animal savant, il faut nous réconcilier avec notre animalité pour le bien du monde vivant"